ホテル・旅館業界で注目される「チップ制度のデジタル化」。本記事ではホテル業界で注目されるデジタルチップ制度の導入事例や効果、仕組みを詳しく解説します。やりがいの可視化やスタッフ定着率改善にもつながる成功のポイントをご紹介します。

日本のホテル業界におけるチップ制度の現状

日本のホテルや旅館では、欧米のようなチップ制度はこれまで一般的ではありません。宿泊料金にサービス料が含まれていることが多く、チップを渡す慣習は定着しませんでした。実際、国内のホテル利用時には基本的にチップ不要とされ、従業員もチップを期待しない文化が根付いています。しかし近年、その状況に変化の兆しが見えています。慢性的な人手不足や従業員のモチベーション向上策への関心の高まり、そして日本独自の「おもてなし文化」の再評価といった背景から、チップ文化が改めて注目を集めつつあります。

特にコロナ禍後の観光需要回復に伴い、宿泊業界の人材確保が課題となる中で、「お客様から感謝の気持ち(金銭)を受け取れる仕組み」がスタッフのやりがいや定着率アップにつながるのではないかと期待されています。事実、厚生労働省の調査(令和5年雇用動向調査)によれば、宿泊業・飲食サービス業の2023年の離職率は26.6%と他業種に比べ高めの水準でした。

).png)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/24-2/dl/kekka_gaiyo-02.pdf,(参照:2025年7月8日).

こうした高い離職率の背景には過酷な労働環境や待遇面の課題がありますが、社員の「働きがい」や「承認欲求」を満たせていないことも一因と指摘されています。従業員の定着率改善には職場環境の整備が不可欠ですが、それと並行してスタッフのやりがいを可視化し、モチベーションを維持・向上させる施策も重要です。その有効な手段の一つとして注目されるのが「チップ制度のデジタル化」です。

デジタルチップ導入の背景と国内外のトレンド

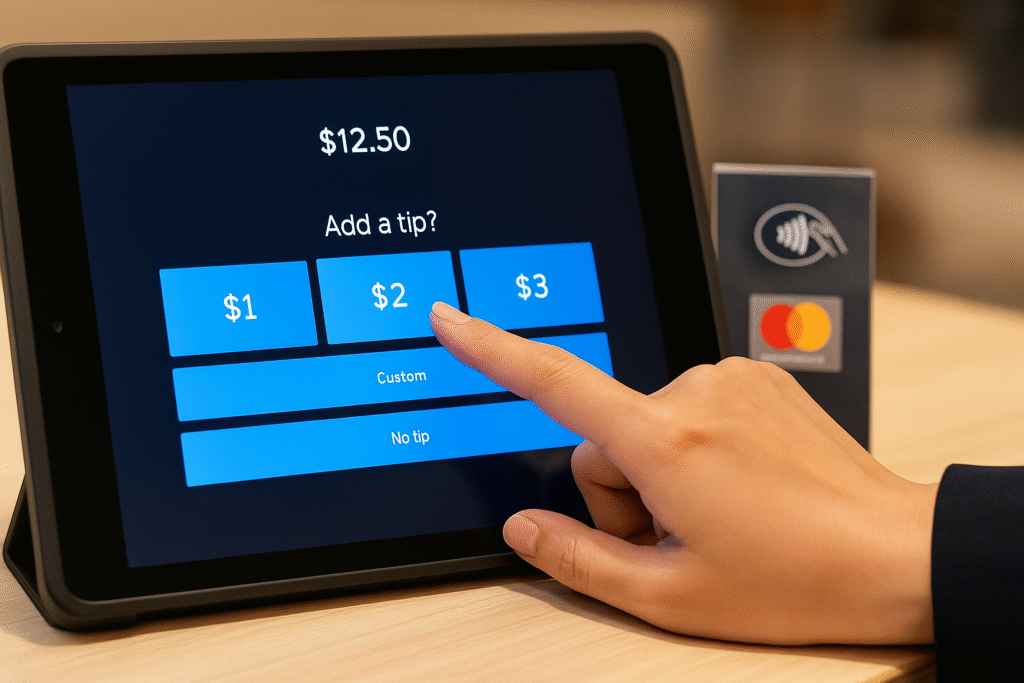

チップ制度を取り巻く状況は世界的にも変化しています。キャッシュレス化の進展やコロナ禍での非接触志向により、デジタルチップ(オンライン上でチップを支払う仕組み)が各国で広がりつつあります。あるアメリカの調査では「宿泊客の70%以上がチップを渡したいが現金を持っていない」という結果もあり、デジタルチップ導入のニーズが顕在化しています。日本ではチップ文化こそ根付いていませんが、「気持ちをスマートに伝えたい」というニーズは共通しており、文化に合わせた形でチップ制度を取り入れる試みが注目されています。

実際、海外のホテルでは客室内にQRコードを設置し、スマートフォン経由でチップを支払える仕組みを導入する例も出てきています。デジタルチップはゲストにとっても「現金がなくてもお礼ができる」便利な方法であり、スタッフ側にとっても収入向上や励みになると評価されています。

- 参考リンク一覧

- Digital Tipping(Canary Technologies)に関する調査データ「10 Hospitality Trends Transforming the Digital Guest Journey」

- Canary Technologies 社の公式プレスリリース(英語)「Survey Finds Wide Discrepancies in National Hotel Tipping Habits」

一方、日本国内でもデジタル技術を活用したチップ制度の導入が徐々に始まっています。冒頭で述べたように、人手不足やサービス向上ニーズを背景にチップ文化への関心が高まっています。これを受けてシステム化されたチップ機能も登場しており、デジタルチップ導入の潮流は国内外で加速しています。

日本においては「チップ=馴染みがない」という意識が根強いものの、時代に即した形でチップ文化を再構築しようという試みが始まっています。

他業界に広がる「感謝の可視化」:宿泊業への応用と今後の可能性

宿泊業界におけるデジタルチップ制度が注目される一方で、他業種でも「感謝」や「顧客評価」を見える化し、従業員のモチベーション向上や離職率低下につなげる取り組みが進んでいます。ここでは、業界を問わず参考となる事例を紹介いたします。

飲食・小売業界における評価フィードバックの活用

ある飲食業界の事例では、店舗に設置されたQRコードを通じて、来店客がスタッフ個人を選びメッセージや応援の声を送る仕組みが導入されました。ゲストからのフィードバックは数値化され、社内の人事評価にも活用されています。さらに、応援に応じたクーポンの発行や再来店インセンティブとも連携させるなど、顧客満足とリピート促進の両立にも寄与しています。

このような取り組みは、スタッフの自発的な接客改善につながり、結果的にサービス品質の底上げを実現しています。

外資系・高級ホテルでの「自主的なチップ対応」

一部の高級ホテルやインバウンド客比率が高い外資系ホテルでは、公式にはチップ制度を採用していないものの、ゲストが自主的にチップを残せるような環境づくりが進められています。客室に「感謝の封筒」を設置したり、ベルスタッフへの現金チップを黙認するなど、文化的背景を配慮した柔軟な運用が行われています。

ただし、これらはアナログ対応が前提であり、定量的な評価としての活用や公平な分配、データ分析には限界があるのが現状です。

社内制度としての「擬似チップ」導入

また、社内通貨や称賛ポイントを使った「ピアボーナス制度」を導入する企業も増えています。これはスタッフ同士が感謝のメッセージとポイントを贈り合い、貯まったポイントを商品券などに交換できる仕組みです。人事評価の一部として活用されることで、従業員同士の信頼関係やチーム力を高める要因にもなっています。

こうした制度は内製化しやすい一方で、お客様との接点から生まれる“外部評価”が活用できない点や、従業員自身の体験価値としての「お客様から直接届く声」のインパクトには及ばない場合もあります。

他業界の好例から学び、ホテル現場に合った形で進化させる

他業界の成功事例に学びつつ、自社の業態や文化に合った仕組みを取り入れることがポイントです。特に宿泊業は「サービスの質」が顧客ロイヤルティに直結する業界であり、スタッフのやりがいや称賛を可視化する取り組みは、今後の差別化戦略としても重要性を増していくでしょう。

チップ制度導入の課題と乗り越え方

メリットの多いチップ制度ですが、導入にあたってはいくつか乗り越えるべき課題も存在します。ここでは想定される主な課題と、その対策について解説します。

課題1:日本の文化・習慣とのギャップ

日本ではチップに馴染みが薄く、客側もスタッフ側も戸惑う可能性があります。お客様によっては「チップを要求されているのでは?」と誤解したり、従業員側でも「金銭を直接頂くのは恐縮だ」と抵抗を感じたりするかもしれません。

導入時には、チップ制度の趣旨を丁寧に周知することが大切です。例えば館内POPや案内文で「お心付けはお気持ちですので無理のない範囲で」「頂いたお心付けはスタッフの励みとして大切に活用いたします」などと明記し、あくまで任意の感謝であることを強調します。またスタッフ研修においても、チップを頂く際のマナー(笑顔でお礼を述べる、断られたら深追いしない等)を教育し、スマートなおもてなしの延長として受け止められるようにしましょう。社内規定で従業員が個人的に現金を受け取ることを禁じている場合は、今回の制度が会社公認であることを説明し、不安を解消することも重要です。

課題2:従業員間の不公平感

チップはお客様の主観に依るところが大きく、どうしても「もらえる人ともらえない人」「金額の差」が発生します。その結果、社内で不公平感が生まれ、一部スタッフのモチベーションが下がるリスクがあります。本来モチベーションアップを狙った制度が、逆に妬みや不満を生んでは本末転倒です。

分配ルールの工夫で公平性に配慮しましょう。CoCoRoの場合、チップは一旦施設に集約されますので、例えば「毎月集まったチップを全スタッフに均等配分する」「部署ごとにプールして山分けする」「一定割合を裏方スタッフにも回す」といった取り決めが可能です。実際、スタッフ個人を登録せずチーム単位で受け取る設定もCoCoRoでは選択でき、導入後に個人登録を追加することもできます。まずはチーム全体で喜びを共有し、運用に慣れてきたら個人評価に紐づける、といった段階的導入も有効です。また、成果の可視化と称賛を制度に組み込むことも大切です。チップを多く獲得したスタッフを月次で表彰したり、全員の前で称賛する仕組みを作れば、「〇〇さんすごい!」と前向きに捉える文化が育ち、不公平感より切磋琢磨の雰囲気が醸成されるでしょう。

課題3:税務・法律・運用面の対応

チップ収入の扱いやシステム運用に関する課題です。日本ではチップは法的な位置づけが明確ではなく、従業員への金銭給付となれば所得税や源泉徴収の問題が出てきます。また、電子決済手数料やシステム利用料のコスト負担、問い合わせ対応など、運用面での負荷も考慮しなければなりません。

社内ルールと処理フローの整備が必要です。チップを給与とは別の「賞与・手当」として支給するのか、福利厚生的な扱いにするのか、税理士や社労士に相談して適切な処理方法を決めましょう。また、システム利用料や決済手数料については、チップ総額の◯%を運営会社に支払う、というモデルが一般的です。導入前に費用対効果を試算し、チップ導入によるスタッフ定着・CS向上効果とのバランスを検討すると良いでしょう。運用開始後は、お客様からの問い合わせ(「どうやって送るの?」等)やトラブル対応も発生し得るため、マニュアル整備やフロントスタッフへの教育も準備しておくと安心です。

課題4:期待外れリスクと継続運用

導入したものの「思ったほどチップが集まらない」「最初だけ盛り上がったが尻すぼみになった」などの可能性もあります。せっかくシステムを入れても形骸化しては投資に見合いません。

導入後のフォローと改善が重要です。まず、チップ制度が定着するまでは館内で積極的に周知しましょう。チェックイン時に「当館ではお気持ちをデジタルチップでお受けできます」と一言案内したり、館内POPのデザインを工夫して目に留まるようにするなどして、お客様への認知度を高めます。同時にスタッフにも、「チップを頂いたら共有する」「お礼状を送る」などポジティブなフィードバック文化を促しましょう。たとえば月に一度、全員に向けて「○月は△△さんが○件のメッセージを頂きました!皆で拍手!」と共有すれば、士気が上がり継続利用のインセンティブになります。運用中に問題や課題が見つかれば、遠慮なくシステム提供会社に相談し、機能改善やサポートを仰ぐことも大切です。CoCoRoでも導入企業向けのサポートやFAQが整備されていますので、活用しながら長期的な視点で制度を根付かせる工夫を続けましょう。

以上のような対策を講じることで、チップ制度導入時の様々な障壁を乗り越え、メリットを最大限享受できるはずです。

「やりがいの可視化」がもたらす効果

チップ制度をはじめとする“感謝”や“称賛”の見える化は、従業員のやりがい向上に寄与するだけでなく、離職率の改善や顧客満足度の向上にも効果があるとされています。ここでは、実際の取り組みから得られた事例をもとに、その有効性を見ていきます。

離職率の大幅改善:称賛文化の導入による変化

ある企業では、社内で従業員の頑張りを称える「サンクスメッセージ」制度を導入し、メッセージとともにポイントを送り合える仕組みを整えました。その結果、アルバイトスタッフの定着率が60%台から90%以上に改善したという報告があります。

このように、個々の貢献が可視化され、正当に承認されることは、承認欲求を満たし、職場へのエンゲージメントを高める強力な要因となります。デジタルチップ制度は、お客様という“外部”からの称賛を通じて同様の効果をもたらすことが期待できます。

スタッフの行動変化:モチベーション向上の連鎖

別の現場では、評価や応援をデジタルで受け取れる仕組みを取り入れたところ、スタッフの接客姿勢に明らかな変化が見られ「以前よりも積極的にお客様と会話をしようとする」「サービス内容に丁寧さが増した」といった声が現場から上がり、金銭的なインセンティブよりも“評価されている実感”がモチベーションに直結していることが明らかになりました。

こうした行動の変化は、サービス品質の向上につながり、さらにお客様の満足度を引き上げるというポジティブループを生み出します。

顧客満足度と業績向上への波及

従業員満足度(ES)の向上は、顧客満足度(CS)や業績への寄与度も高いとされ、多くの研究でも示されています。スタッフが「自分の仕事が評価されている」と感じることができれば、自然と顧客へのホスピタリティも向上します。

特にホスピタリティ業界のように、サービスの質が企業価値に直結する業種では、一人ひとりの“やりがい”を可視化・共有できる仕組みが、顧客のLTV(顧客生涯価値)を高める鍵となります。

「おもてなしの質」の向上:可視化が学びと成長を生む

最後に感謝の気持ちを届けるデジタルチップシステム「CoCoRo(ココロ)」の事例をご紹介いたします。CoCoRoの導入ホテルのマネージャーは、「お客様が嬉しいと感じたサービスを具体的に把握できることでスタッフの当事者意識が芽生え、接客の質がより高まった」と述べています。チップ制度により得られたお客様の生の声は、スタッフにとって貴重な学びの機会です。

「あの料理の出し方がよかった」「あそこまで掃除が行き届いていた」といった評価を知ることで、自分たちのおもてなしの何が価値を生んでいるかを理解し、次のサービスに活かせます。このようにして各自が経験値を高めていけば、組織全体のサービスレベル向上と競争力強化につながります。

やりがいの可視化は“人材定着”と“顧客感動”の起点になる

上記のような事例が示す通り、従業員のやりがいや貢献を“見える化し、評価する”仕組みは、離職率の改善・サービス品質の向上・顧客満足度の向上という複数の成果に結びつくことが明らかになってきています。

デジタルチップ制度はその有効な手段の一つであり、「お客様のありがとうをスタッフのモチベーションへ、そして組織の成果へ」とつなげる新しい接点として、すでに成果を上げ始めている領域です。次章では、具体的なソリューションの一つであるる「CoCoRo」について、仕組みや導入メリットをご紹介いたします。

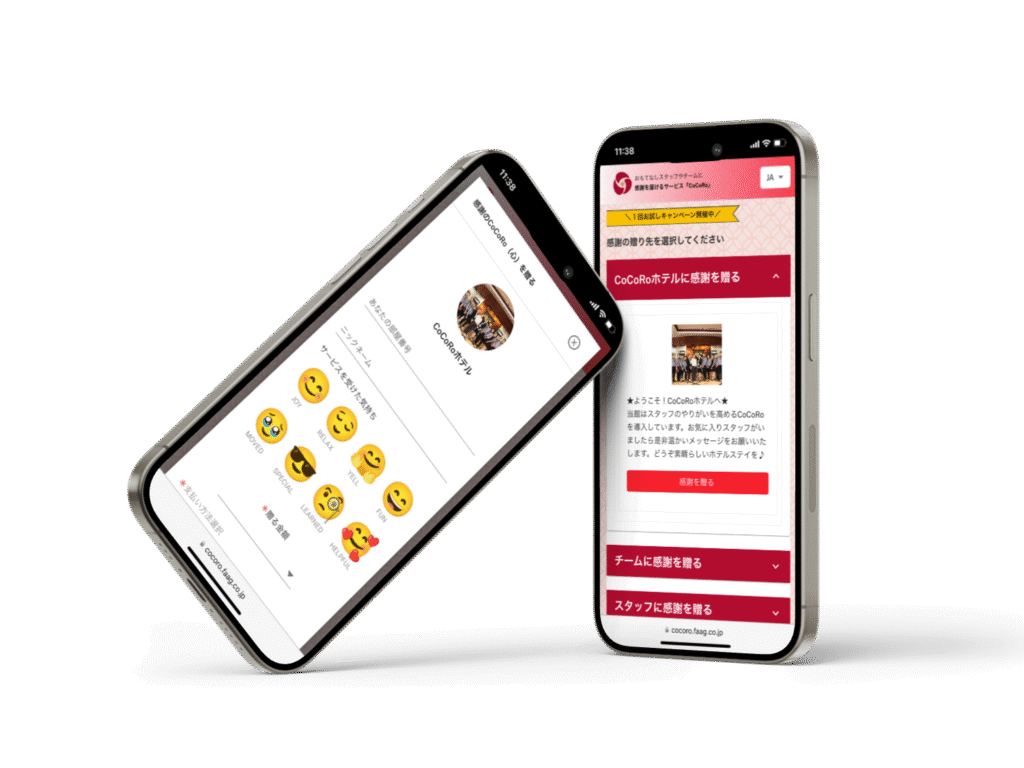

CoCoRoとは?デジタルチップを活用した“感謝の可視化”ツール

CoCoRoは、お客様がスタッフに「ありがとう」の気持ちとチップ(オンライン心付け)を送れる宿泊業向けのソーシャルギフティングサービスです。2023年4月に提供開始され、全国のホテル・旅館で導入が進んでいます。

基本的な仕組み

- 館内に設置されたQRコードをスマートフォンで読み取ると、チップ送付ページにアクセス可能。

- お客様は、特定スタッフ宛てにメッセージ+任意の金額をオンライン決済で送信できます。

- 現金のやり取りは不要で、外国人旅行者でもスムーズに利用可能です。

集まったチップは、クラウド上で履歴管理され、施設側で分配・活用されます。運用面では月次で口座振込され、誰にどれだけのチップが贈られたかを可視化できる管理機能も整備されています。

「感謝の声」を可視化し、スタッフのやりがいに

CoCoRoの核となるのは、単なる金銭的報酬ではなく、“感謝のメッセージ”を見える形で受け取れることです。

ゲストからの「ありがとう」がダイレクトに届くことで、スタッフは自らの仕事の意味や成果を実感できます。

従来の接客現場では、お客様の満足が具体的にフィードバックされる機会が限られていました。CoCoRoを使えば、おもてなしの“何が喜ばれたのか”が明確になり、スタッフのモチベーションや当事者意識が向上します。

多言語対応とインバウンドニーズ

CoCoRoには英語・中国語・韓国語などの自動翻訳機能も備わっており、外国人ゲストからのメッセージも日本語で即時受信可能です。

訪日観光客の増加を背景に、「国籍を超えたありがとう」を受け取れる点は、インバウンド対応の大きな強みです。

サービス料との違いは?

CoCoRoによるチップは、**宿泊料に含まれるサービス料とは別の“任意の心付け”**です。

「期待以上のおもてなし」に対する評価として贈られるため、負担感のない自然な“ありがとう”の表現方法として位置づけられています。

まとめ:チップ制度デジタル化で「人も組織も輝く」ホテルへ

宿泊業界におけるチップ制度のデジタル化について、現状と事例、そして成功のポイントを見てきました。従来日本では馴染みの薄かったチップ文化も、デジタル技術と工夫次第で現代のホテル経営に新たな価値をもたらすことがお分かりいただけたかと思います。スタッフにとっては自分の仕事の意義やお客様からの評価を実感できる励みとなり、ゲストにとっては感謝の気持ちをスマートに伝えられる満足感につながります。まさに「お客様の『ありがとう』を組織成長の力に」変える施策と言えるでしょう。

もちろん、導入にあたっては文化的な配慮や運用面の対策が必要ですが、適切に設計・運用すればチップ制度は現場スタッフのやりがい向上、定着率改善、サービス品質向上、顧客満足度アップと、一石二鳥にも三鳥にもなる効果を発揮します。慢性的な人材不足に悩むホテル業界において、人にフォーカスした施策を打つことは避けて通れません。チップ制度のデジタル化は、その有力な選択肢としてこれからますます注目されるでしょう。

次の一歩として、自社でチップ制度導入を検討したい読者の皆様は、ぜひ社内でディスカッションを始めてみてください。その際、本記事で紹介した成功事例や課題ポイントを参考に、現場の声を交えながら最適な形を模索されることをお薦めします。