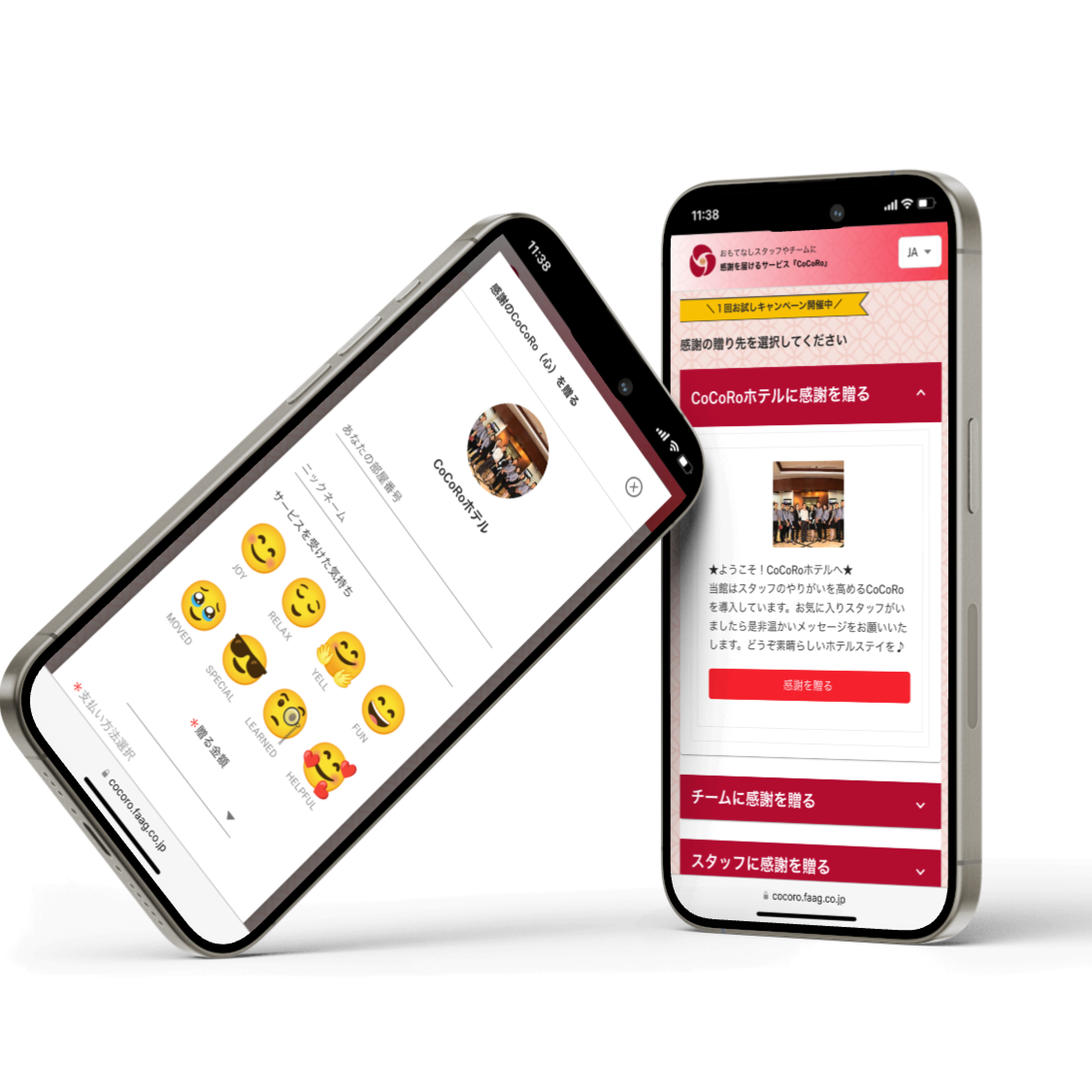

スタッフのやりがい向上や離職防止に課題を感じていませんか?

導入費用無料のデジタルチップサービス「CoCoRo」で従業員エンゲージメント低下を解決!

⇒CoCoRoの概要資料を見る

本記事のポイント

- 冬の閑散期対策として、大河ドラマなどのトレンドと連動した「テーマ性のある特別公開」が参考になる

- 「朝観光・夜観光」の拡充は、宿泊滞在の必然性を高め、単価アップや連泊促進につながる可能性がある

- 混雑緩和と満足度向上を両立する「手ぶら観光」や「デジタル周遊パス」は、顧客体験(CX)向上の鍵となる

ニュースの概要

京都市および京都市観光協会(DMO KYOTO)は、JRグループ6社と連携し、2026年1月から3月にかけてデスティネーションキャンペーン「京の冬の旅」を実施することを発表しました。1967年から続く本キャンペーンは今回で第60回を迎え、冬の京都への誘客を強力に推進します。

今回は、2026年の大河ドラマ「豊臣兄弟!」の主人公・豊臣秀長とその兄・秀吉にゆかりのある地をテーマに、普段は見学できない15件の文化財を特別公開するのが大きな目玉です。さらに、僧侶による特別案内や貸切新幹線ツアーといった高付加価値プランに加え、早朝・夜間の観光プランも拡充されています。

また、観光課題への対策として、手ぶら観光の推進やデジタル周遊パスの導入、混雑を避けた周遊を促すスタンプラリーなども展開され、市民生活と観光の調和(京都観光モラル)を意識した設計となっている点も特徴です。

宿泊業界が注目すべき「テーマ性」と「滞在価値」

閑散期こそ「ここだけの体験」で選ばれるチャンス

冬の時期、特に正月明けから春休み前までは、多くの宿泊施設にとって稼働率の維持が課題となる閑散期ではないでしょうか。今回の「京の冬の旅」の事例は、「季節限定の希少性」と「トレンド(大河ドラマ)との連動」を組み合わせることで、冬の旅行需要を喚起できることを示しています。

宿泊事業者としては、単に地域のキャンペーンに乗るだけでなく、自館でも「この時期、ここに泊まらないと体験できない価値」をいかに提示できるかが、集客の鍵を握ると考えられます。

モノ消費からコト消費、そして「トキ消費」へ

近年の旅行者のトレンドとして、その場所・その時間でしか味わえない「トキ消費」への関心が高まっています。

特にオフシーズンにおいては、「安いから行く」という動機よりも、「特別な何かがあるから行く」という動機づけのほうが、結果として客単価の向上や満足度につながりやすい傾向があります。

また、人手不足が続く宿泊業界において、やみくもに集客数を追うのではなく、高付加価値なプランに関心を持つ層をターゲットに絞ることは、現場のオペレーション負荷を適正化しつつ収益を確保する上で合理的な戦略と言えるでしょう。

キャンペーンに見る「高付加価値化」の仕掛け

今回の発表内容には、宿泊施設の企画開発やサービス設計に応用できるヒントがいくつも散りばめられています。

- ストーリー性のあるテーマ設定大河ドラマ「豊臣兄弟!」という強力なコンテンツをフックにしつつ、単なる聖地巡礼にとどまらず「非公開文化財の特別公開」という希少性を掛け合わせています。自社への応用: 周辺の歴史や隠れたスポットを掘り起こし、「今の時期だけ」「館主が案内する」といった限定感を演出することで、独自のプランが作れるかもしれません。

- 「朝・夜観光」による宿泊需要の創出「世界遺産 東寺 早朝特別拝観」や「高台寺 冬の夜の茶会」など、日中以外のコンテンツが充実しています。早朝や夜間のイベントは、旅行者にとって「そのエリアに宿泊する明確な理由」になります。自社への応用: 夕食後の時間を彩る館内イベントや、チェックアウト前の早朝散歩ガイドなど、滞在時間を豊かにする取り組みは、顧客満足度(CS)向上に直結しそうです。

- デジタル活用とストレスフリーな環境整備「デジタル周遊パス」や「手ぶら観光(荷物配送)」の割引は、旅行者の移動ストレスを軽減し、回遊性を高めます。荷物を預ける手間が省ければ、チェックイン前・チェックアウト後の観光時間が増え、地域への経済効果も波及します。自社への応用: 地域の配送サービスとの連携強化や、館内でのデジタルサイネージによる周辺混雑情報の提供など、ITを活用した「快適さ」の提供も、選ばれる宿の条件となっていくでしょう。

- プレミアムな体験の提供「僧侶が案内する特別参拝」や「貸切新幹線ツアー」など、人数限定・高単価なプランが用意されています。自社への応用: 特別室のゲスト向けに、通常は入れないバックヤードツアーや、料理長による特別解説付きディナーなど、既存のリソースを活用したVIP向けサービスのヒントになります。

自社の「冬の魅力」をどう編集するか

今回のニュースは大規模なキャンペーンの話ですが、そのエッセンスは個々の宿泊施設にも適用可能です。

「冬は寒いから集客が難しい」と捉えるのではなく、「冬だからこそ提供できる静寂や味覚、体験がある」と視点を転換し、それを大河ドラマのような話題性のあるテーマとどう絡めるか。

地域のDMOや観光協会が発信する大きな波をキャッチしつつ、自社のプランや発信にうまく取り込んでいくことが、冬の稼働率アップの近道となるかもしれません。

また、「京都観光モラル」への言及があったように、地域住民や環境への配慮(サステナブルツーリズム)の視点をプランに組み込むことも、企業の社会的責任(CSR)やブランドイメージ向上の観点から忘れてはならないポイントです。

まとめ

- ストーリーと限定感: 「大河ドラマ」×「非公開公開」のように、トレンドと希少性を掛け合わせた企画は冬の集客に有効です。

- 宿泊の必然性を作る: 早朝・夜間のコンテンツを用意・案内することで、「泊まること」自体の価値を高められます。

- ストレスフリーな体験: 手ぶら観光やデジタル活用など、顧客の「不便」を取り除く視点が、最終的な満足度を左右します。

この冬、自館の周辺に「まだ知られていない価値」や「今の時期だけの物語」がないか、スタッフ全員で再発見してみるのも良い取り組みになりそうです。

出典:PR TIMES『京都デスティネーションキャンペーン 60回記念京の冬の旅キャンペーン』(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001296.000017557.html)