スタッフのやりがい向上や離職防止に課題を感じていませんか?

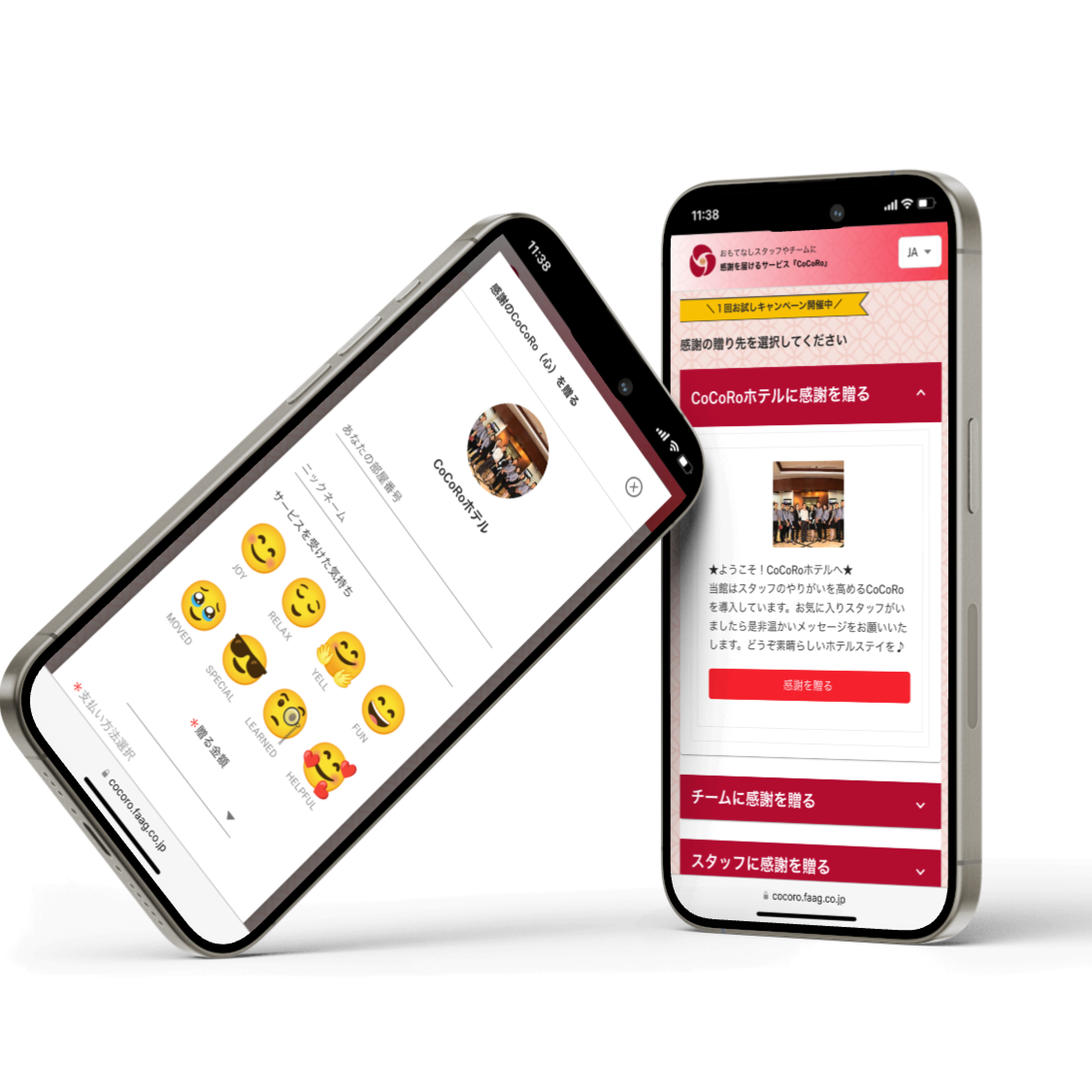

導入費用無料のデジタルチップサービス「CoCoRo」で従業員エンゲージメント低下を解決!

⇒CoCoRoの概要資料を見る

本記事のポイント

- 多人数・長期滞在特化:1室最大10名の収容力と生活家電完備で、インバウンドのグループ需要を的確に捕捉

- ドミナント戦略の推進:特定エリア(押上)への集中出店により、運営効率の向上とエリア内でのブランド認知を強化

- ターゲットへの寄り添い:主要顧客層の言語や文化を意識したネーミング・内装で、親近感と満足度を創出

ニュースの概要

東武不動産株式会社は2025年11月18日、東京スカイツリータウン®から徒歩3分の立地に、アパートメントホテル「T-home晴(HARE)」を開業しました。同施設は、キッチンや洗濯機などの生活家電を完備し、最大10名まで宿泊可能な長期滞在型ホテルです。

同社は「T-home」ブランドとして、押上エリアでのドミナント戦略(特定地域への集中出店)を推進しており、現在6棟13室が稼働中です。将来的には同エリアで100室の展開を目指しています。今回の新施設は、インバウンド需要、特にアジア圏からの旅行者を意識し、東京スカイツリー®の中国語表記「東京晴空塔」にちなんだ名称や、和モダンな内装デザインが採用されています。

長期滞在・多人数需要を「面の展開」で取り込む

ターゲットを絞り、エリアの魅力を最大化する

インバウンド観光が成熟する中で、従来の「観光地を巡る旅」から「その土地で暮らすような体験」へとニーズが多様化しています。今回の事例から読み取れるのは、「多人数・長期滞在」という明確なターゲット設定と、特定エリアへの集中出店による運営効率化の有効性です。一般的なホテルでは対応が難しい「大人数での同室宿泊」や「自炊」といったニーズに応えることは、競合との差別化につながる重要な要素と言えるでしょう。

なぜ「アパートメント型×ドミナント戦略」なのか

宿泊業界において、人手不足は依然として大きな課題です。フルサービスのホテルとは異なり、アパートメントホテルは比較的少ない人員で運営が可能である点がメリットとして挙げられます。

さらに、特定のエリア(今回は押上駅周辺)に施設を集中させる「ドミナント戦略」をとることで、清掃・リネン交換などのオペレーション効率が高まり、緊急時の対応もしやすくなります。また、エリア内での看板効果や認知度向上により、集客コストの抑制も期待できるのではないでしょうか。

具体例から見る「選ばれる」ための工夫

「T-home晴」では、ハード・ソフトの両面でターゲットに寄り添った工夫が見られます。

- 施設名称の工夫:主要ターゲットである中華圏・アジア圏のゲストが親しみを感じやすいよう、ランドマーク(スカイツリー)の現地語表記に関連した名称を採用しています。

- フォトジェニックな空間:鶴をモチーフにした壁紙や、ロゴをあしらったリビングなど、SNSでの拡散を意識した「日本らしさ」と「デザイン性」を両立させています。

- 生活利便性の確保:キッチン、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジを完備し、長期滞在時のストレスを軽減。「暮らすように泊まる」体験を具現化しています。

大規模な開発でなくとも、空き家や小規模な土地を活用し、明確なコンセプトを持った宿泊施設を点在させることで、街全体をホテルに見立てるような展開も可能です。地域にある既存のリソース(飲食店や銭湯など)と連携すれば、施設内にすべての機能を抱え込む必要がなくなり、初期投資を抑えつつ地域経済への貢献も果たせるモデルケースとなるかもしれません。

ターゲット起点でエリア戦略を練る

単に部屋を提供するだけでなく、「誰に」「どのような体験」を提供するかを突き詰め、それを実現するために最適なエリアと運営形態を選択することが求められています。今回の事例は、交通利便性が高く観光資源が豊富なエリアにおいて、ターゲットを明確にした高付加価値な施設展開がいかに有効かを示唆していると言えるでしょう。

まとめ:自施設の戦略を見直すヒントに

- グループ・長期滞在需要への対応:既存客室のコネクティング化や、簡易キッチンの導入など、多様なニーズを取り込む余地はないか検討してみましょう。

- エリア内での連携強化:近隣に自社施設が複数ある場合は、運営リソースの共有や相互送客の仕組みを見直すことで、効率化が図れるかもしれません。

- インバウンド視点の取り入れ:施設名や内装、案内表示において、主要ターゲット層の文化や言語背景を尊重した工夫を取り入れることは、満足度向上への近道です。

出典:PR TIMES『東武不動産、東京スカイツリータウン®周辺に長期滞在可能なホテルを続々開業!「T-home晴(HARE)」 墨田区業平に11月オープン。』(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000129759.html)