ホテル・旅館業界の離職率が高いのはなぜか?厚生労働省の公式データをもとに、現状分析から主な離職理由、業界特有の構造的課題、離職率改善のポイントや成功事例、そしてスタッフ定着に役立つ新サービス「CoCoRo」の活用法まで、支配人の方や人事担当者の方々に向けて網羅的に解説します。

スタッフのやりがい向上や離職防止に課題を感じていませんか?

導入費用無料のデジタルチップサービス「CoCoRo」で従業員エンゲージメント低下を解決!

⇒CoCoRoの概要資料を見る

はじめに:ホテル業界の離職率の高さという課題

ホテル・旅館など宿泊業界では、慢性的な人手不足と従業員の定着率の低さが大きな課題となっています。特に離職率の高さに頭を悩ませている支配人クラスの方も多いのではないでしょうか。実際、自社だけでなく業界全体で退職が相次ぐ傾向が見られ、人材育成や公正な評価が追いつかないという声も聞かれます。

本記事では、まずホテル業界における離職率の現状を厚生労働省のデータから確認し、その離職率が高い主な原因をひも解きます。さらに、業界特有の構造的な課題(労働環境や人事制度上の問題)を整理し、離職率改善に向けた具体的な対策や成功事例をご紹介します。最後に、従業員エンゲージメント向上による定着策として注目の「CoCoRo」についても触れ、ホテル・旅館で働く人々が長く安心して活躍できる環境づくりのヒントを提案します。

支配人や人事責任者の方々にとって、スタッフの定着率向上は避けて通れない経営課題です。本記事の内容が、離職率の高さに悩む皆様の課題解決の一助となれば幸いです。

ホテル業界の離職率の現状【厚生労働省データ】

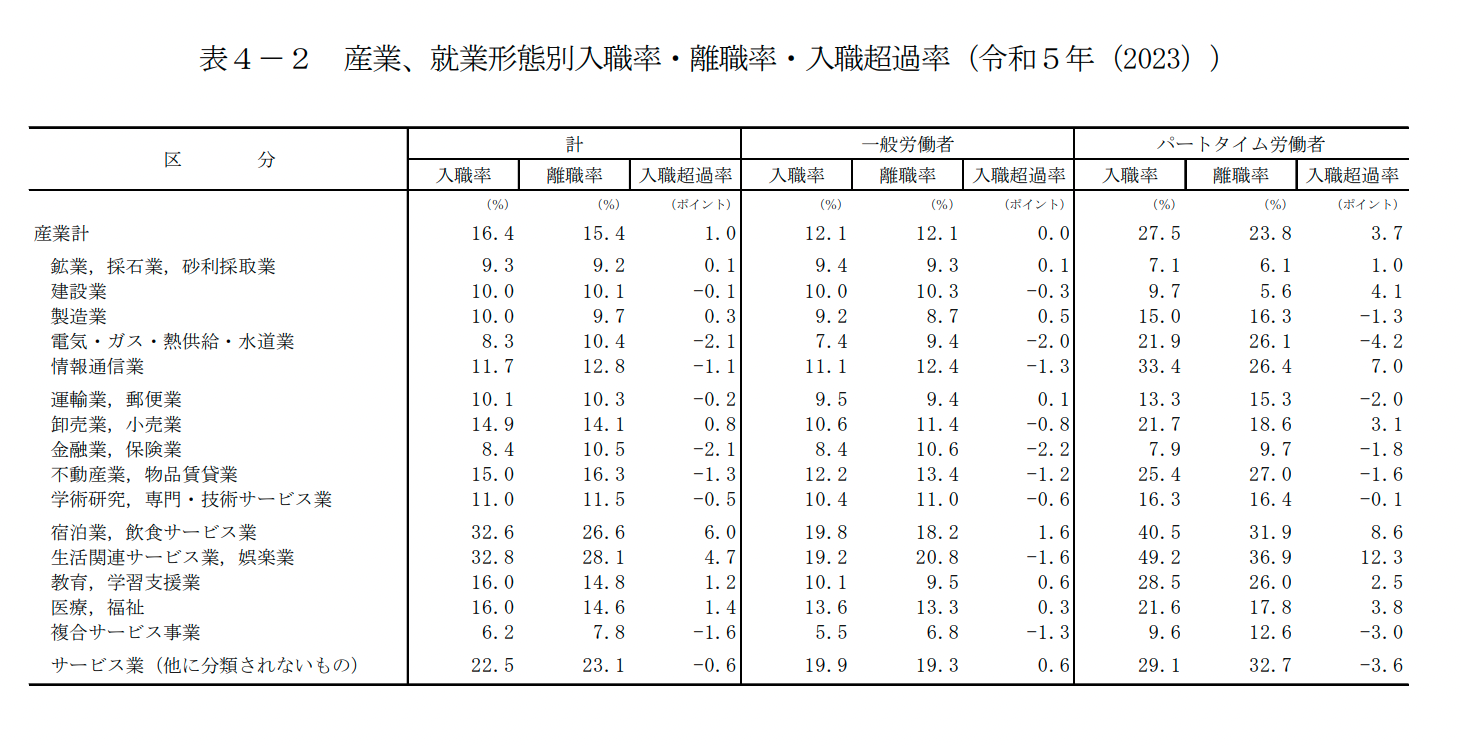

まず、ホテル業界の離職率がどの程度高いのか、公式データを確認してみましょう。厚生労働省「雇用動向調査」の最新結果(令和5年・2023年)によれば、宿泊業・飲食サービス業の離職率は26.6%に達しており、全産業平均(約15%)を大きく上回っています。この26.6%という数値は産業別で見ると全産業中で2番目に高い水準であり(※最も高いのは「生活関連サービス業・娯楽業」)、宿泊業界がいかに他業種と比べて人材が定着しにくいかが分かります。

さらに内訳をみると、同調査によれば宿泊業界の入職率(32.6%)も離職率と同様に全産業中2位となっており、「入職者が多いが同時に辞める人も多い」という人材の出入りの激しさが特徴です。これらの数字から、「人を採用してもすぐに辞めてしまう」という現場の悩みがデータ面でも裏付けられていると言えるでしょう。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/24-2/dl/kekka_gaiyo-02.pdf,(参照:2025年7月8日).

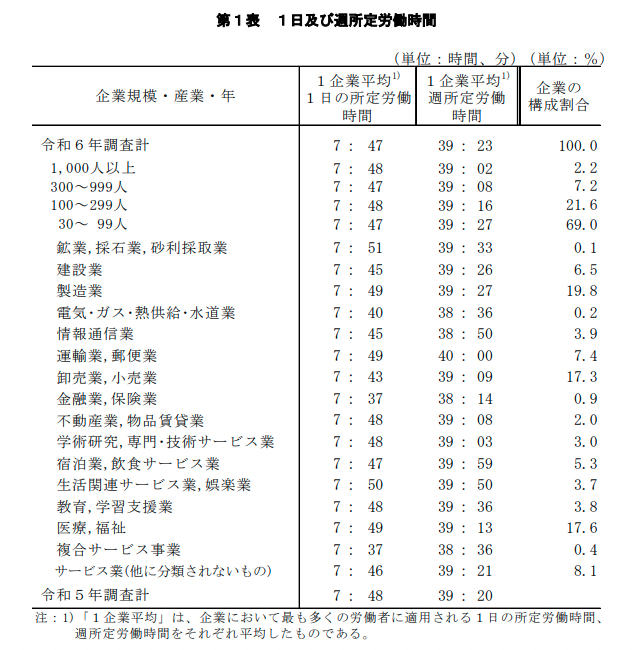

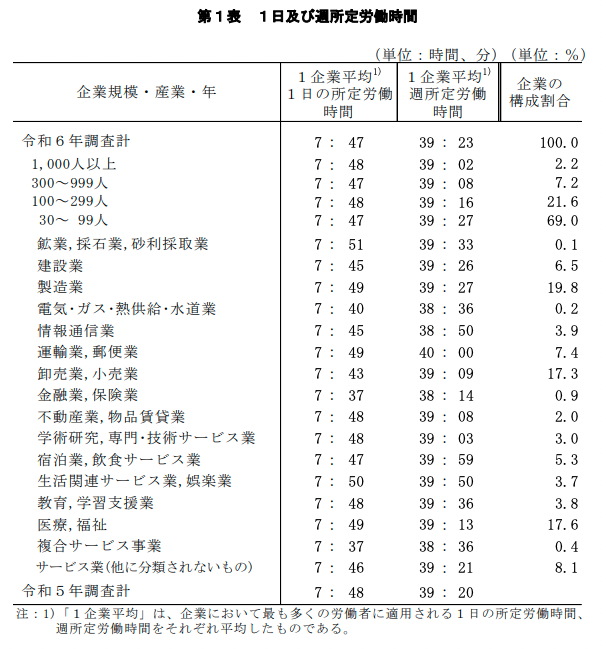

他の指標からも、宿泊業界の労働環境の厳しさが浮き彫りになっています。例えば労働時間を見ると、宿泊業・飲食サービス業の週所定労働時間は平均約40時間(39時間59分)と、全産業の中で最長クラスとなっています。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/24/dl/gaiyou01.pdf

,(参照:2025年7月8日).

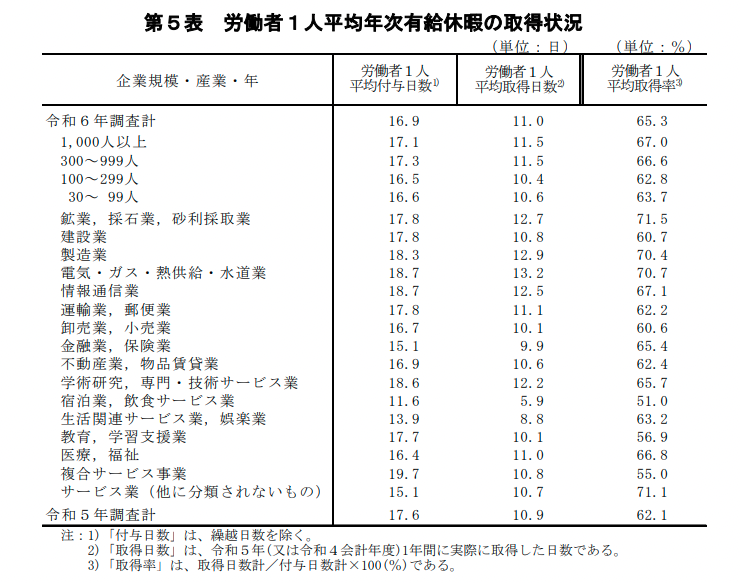

また有給休暇の取得率は51.0%となっており、これは全産業で最も低い水準です。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/24/dl/gaiyou01.pdf

,(参照:2025年7月8日).

さらに賃金水準も業界平均で月額約26万円と全産業中で最も低く、全産業平均(月約31.8万円)より大きく劣っています。このように、長時間労働・休みにくさ・低賃金といった労働条件の厳しさが相まって、結果的に離職率の高さにつながっていると考えられます。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2023/dl/13.pdf,(参照:2025年7月8日).

では、具体的にホテル業界の従業員はどのような理由で職場を去ってしまうのでしょうか。次章ではホテル業界の離職率が高い主な理由について掘り下げていきます。

ホテル業界の離職率が高い主な理由

ホテルや旅館の現場で離職が多発する背景には、いくつかの典型的な理由があります。厚生労働省や関連調査のデータ、および現場の声を踏まえると、以下のようなポイントが離職理由として浮かび上がります。

業務負担が大きくストレスが高い

ホテルの仕事はフロント対応、客室清掃、レストランサービス、予約管理など多岐にわたります。一人ひとりが担う業務範囲が広く、同時に複数の業務を掛け持ちするケースも少なくありません。特に人手不足の施設では、一人当たりの負担が過重になりがちで、日々の業務に追われて精神的なストレスも蓄積しやすい傾向があります。

さらに宿泊業は不特定多数の顧客と接するサービス業であり、常に笑顔で丁寧な対応が求められます。クレーム対応や緊急対応が発生することもあり、心身の疲労が蓄積してしまうことも離職の一因となります。現場の声として「常に気を張っていて休まる暇がない」「ミスが許されないプレッシャーが大きい」といった声が聞かれることもあります。

労働時間が長く、休みが取りづらい

長時間労働の常態化もホテル業界の離職率を押し上げる大きな理由です。ホテルは年中無休・24時間体制で営業するため、早朝から深夜までのシフト勤務や夜勤も避けられません。そのうえ、「中抜けシフト」(勤務の合間に長い休憩を挟み splitシフトで実質拘束時間が長くなる)を採用するホテルも多く、生活リズムが不規則になりがちです。

人手不足によって代わりに働く人がいない職場では、有給休暇は「あるけれど取れない」状況に陥りがちです。先述の通り厚生労働省の調査でも、宿泊業・飲食サービス業の有休取得率は51%と全業種で最低であり、人員に余裕がなく「自分だけ休めない」雰囲気がうかがえます。休日・休暇が少なく十分にリフレッシュできない状態が続くと、心身の疲れから離職を選択する従業員も増えてしまうのです。

なお、離職者が出ることでさらに残ったスタッフの労働時間が延びる悪循環も起きやすく、「誰かが辞める→他のスタッフの負担増→さらに辞める人が出る」というサイクルに陥りやすい点も問題です。

賃金水準が低く将来への不安が大きい

給与の低さもホテル業界から人材が流出しやすい理由の一つです。厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によれば、宿泊業・飲食サービス業の平均賃金は月約25.9万円と全産業中で最も低い水準で、全産業平均(月約31.8万円)を大きく下回っています。この賃金水準の低さは、働く人にとって生活面・将来設計面での不安要因となります。

特に若手スタッフにとって、同年代の他業種と比べて給与が見劣りすることは離職・転職を考える動機になりがちです。また、昇給幅も小さいケースが多く、「このまま働き続けても収入があまり上がらないのではないか」という将来への不透明感も、定着を阻む原因になっています。優秀な人材ほど、より待遇の良い業界へ流出してしまう傾向が指摘されています。

教育・評価制度の不備によるミスマッチ

ホテル業界では即戦力が求められることが多く、現場OJT中心で体系立てた研修やキャリア開発の機会が少ない職場もあります。その結果、新人が十分なフォローを得られずにミスを連発したり、人間関係のトラブル(先輩からの叱責がパワハラと感じてしまう等)が起きたりして、早期離職につながるケースがあります。

また、人事評価が属人的・定性的になりがちで、努力が正当に評価されないと感じる従業員も少なくありません。お客様に喜ばれる接客をしてもフィードバックが得られず、「自分の頑張りが会社に貢献できているのか実感がない」という不満に発展することもあります。評価ややりがいの欠如は従業員のモチベーション低下を招き、離職理由の一つとなっています。

実際、日本労働研究機構の調査でも宿泊業の離職要因として職場環境や労働条件への不満が挙げられており、職場の人間関係や評価制度など「職場環境の改善次第で離職を防げる可能性」が指摘されています。裏を返せば、教育や評価の仕組みを整え従業員の成長実感や達成感を高めることができれば、離職率の改善につながる余地があると言えるでしょう。

以上のように、ホテル業界の離職率が高い背景には過重労働、休日不足、低賃金、そして人材マネジメント上の課題が複合的に存在しています。次に、これらの根本原因となる業界構造的な問題を整理し、改善への糸口を探ります。

宿泊業界が抱える構造的課題(給与・シフト・育成など)

前章で挙げた離職理由の背後には、宿泊業界特有の構造的な課題が横たわっています。ここでは、業界全体に共通する根本的な問題点をいくつか掘り下げます。

ビジネスモデル上の低収益構造と賃金の低さ

多くのホテル・旅館では、人件費を抑えた運営を強いられてきた歴史があります。客室稼働率や客単価に収益が左右される中、経営を維持するために賃金水準が低く据え置かれがちでした。また深夜営業や24時間体制によるコスト増もあり、結果として労働に見合う十分な賃金が支払われにくい構造になっています。この業界全体の低賃金体質が、人材確保・定着を難しくする一因です。

24時間営業によるシフトの過酷さ

宿泊業はサービス業の中でも特に営業時間が長く、深夜早朝も含めたシフト勤務が前提です。「少ない休館日」「長い営業時間」といった業界特有の事情が、若手にとっても厳しい就業環境を生んでいると指摘されています。繁忙期には連勤が続くこともあり、ワークライフバランスを保ちにくい勤務形態が定着率を下げる構造的要因となっています。

参考:厚生労働省「働き方・休み方改善ハンドブック」

人材育成・評価の仕組み不足

ホテル業界では属人的なサービスが多く、定性的な評価になりがちな傾向があります。例えば「お客様対応が上手」「チームワークに貢献している」といった面を測る客観指標が乏しく、現場任せの評価になりがちです。そのため従業員が成長実感を得にくく、適切なフィードバックや報酬に結び付きにくいという問題があります。また計画的な研修制度を整えている企業もまだまだ少なく、「仕事のやり方は先輩を見て覚える」文化が根強い職場もあります。これではスキル習得に時間がかかり新人が伸び悩むばかりか、教える側のベテランにも負担がかかり、双方にフラストレーションが溜まってしまいます。

キャリアパスの不透明さ

上記の育成・評価の不足とも関連しますが、ホテル業界では明確な昇進昇格の道筋が描きにくいという声もあります。現場一筋で勤めても専門職的なポストが少なく、マネジメント層も限られるため、「この先長く働いてどう成長できるのか」が見えづらいのです。中堅クラスの社員が他業種へ転職してしまう要因の一つには、こうしたキャリアの見通しの悪さもあります。

以上のような構造的課題は、一企業の努力だけで解決するのは難しい面もあります。しかし近年、業界全体で働き方改革や人事制度の見直しに取り組む動きが広がってきています。次章では、離職率改善に向けた業界の取り組み事例や対策のポイントを見てみましょう。

離職率改善に向けたポイントと業界の成功事例

宿泊業界の離職率改善には、前章で述べた課題を踏まえた労働環境の見直しが不可欠です。ここでは、現場で効果を上げている取り組みや、今後注目すべき対策のポイントをいくつか挙げます。

1. 待遇の改善と働き方改革の推進

離職率の高さには労働条件の厳しさが大きく影響しているため、まずは賃金や労働時間など待遇の見直しが重要です。業界平均並みだからと現状維持するのではなく、思い切った改善策を講じることで他社との差別化を図り、人材流出を食い止める必要があります。具体的には基本給の引き上げや各種手当の充実、残業削減や週休二日制の徹底などが挙げられます。

政府も進める「働き方改革」の流れに沿い、労働時間管理の徹底や有給休暇取得の奨励など法令遵守・改善策を積極的に導入しているホテルもあります。例えばある旅館では、社員が自作した勤怠管理システムで全員の労働時間を「見える化」し、毎月管理職会議で勤務時間の状況をチェック・是正するといった仕組みを設け、過重労働の是正に成功しています(※厚労省「働き方・休み方改善事例集」より)。待遇改善にはコストも伴いますが、離職に伴う採用・育成コストの削減やサービス品質向上による収益増加を考えれば、十分に投資する価値があるでしょう。

2. 人材教育とフォロー体制の強化

新人研修やOJTの充実も離職防止には欠かせません。即戦力に頼りきりではなく、未経験者でも安心して成長できる教育体制を整えることで早期離職を減らすことができます。具体的には、マニュアル整備や定期研修の実施、先輩社員が新人をサポートするメンター制度の導入などが有効です。「教わっていないのに叱られる」「何を期待されているか分からない」という不安を解消し、職務への適応を手厚く支援することで定着率向上につながります。

また、人間関係の悩みで辞める人を出さないために、ハラスメント防止策や相談しやすい風土づくりも重要です。定期的な面談で上司が部下の悩みを聞き出したり、小さな成功もしっかり称えるほめる文化を醸成したりすることで、職場への信頼感と愛着を高めることができます。

3. 評価制度の見直しと「やりがい」の創出

従業員が公平に評価され報われていると感じられる環境づくりも、離職率改善の鍵です。評価基準を明文化・数値化し、昇進・昇給のプロセスを透明にすることで、「頑張れば報われる」という納得感を持って働いてもらえます。近年は顧客からの声やサービス向上への貢献度を評価に反映する企業も出てきています。例えば、お客様アンケートや口コミで名前が挙がったスタッフを社内表彰するなど、ホスピタリティの発揮を正当に評価する仕組みは従業員のモチベーション向上につながります。

加えて、スタッフそれぞれが仕事の「やりがい」を実感できる工夫も必要です。単にノルマやKPI達成を求めるだけでなく、サービス業の醍醐味である「お客様に喜んでもらう」ことを実感できる場を作ることが大切です。社内でお客様の感謝の声を共有したり、SNS上での高評価を紹介したりといった仕掛けで貢献実感を高めることで、「この仕事を続けたい」という意欲につなげることができます。

4. デジタル技術(DX)の活用による業務効率化

慢性的な人手不足に対しては、デジタル技術の活用(DX推進)も有力な対策です。業務を効率化し従業員の負担を軽減することで、長時間労働の是正やサービス品質の安定化が期待できます。たとえば、以下のような取り組みが進んでいます。

チェックイン・チェックアウトの無人化

顧客予約システムやキオスク端末を導入し、フロント業務を効率化。深夜帯のフロント負担を減らすことでスタッフの拘束時間を短縮。

清掃業務の自動化

ロボット掃除機やAI清掃管理システムを導入し、客室清掃の省力化。肉体労働の負担軽減と品質均一化を両立。

多言語対応や問い合わせ対応のIT化

チャットボットによるお問い合わせ対応、多言語翻訳アプリの活用で、スタッフの言語ストレスや対応負荷を軽減。

これらのDX施策により、従業員はより接客の質向上やお客様とのコミュニケーションに注力できるようになります。業務負担が減り働きやすくなることは離職率低下に直結しますし、結果として顧客満足度の向上にもつながる好循環が生まれます。

5. 現場の声を活かした職場環境づくり

最後に、現場のスタッフの声を経営に反映する取り組みも定着率向上には欠かせません。従業員満足度調査を定期的に行ったり、意見提案箱や社内SNSでボトムアップの意見発信を促したりすることで、問題の早期発見と改善につなげることができます。「自分たちの意見を聞いてもらえる」「より良い職場に一緒にしていける」という実感は、社員の帰属意識を高め、離職の抑制につながります。

ある老舗旅館では社内コミュニケーション活性化ツールを導入し、部署や世代を超えた情報共有の場を設けました。その結果、ベテランと若手の意思疎通が良くなり、業務連絡の伝達ミスが減少。スタッフ同士で助け合う風土が強まり離職率が大きく改善したといいます。また別の企業では、経営トップが定期的に現場スタッフへ感謝のメッセージを発信し続けたところ、「会社に大切にされている」という実感から社員のモチベーションが向上し、離職者が80%減少したケースも報告されています。これらは一例ですが、現場を巻き込んだ職場環境の改革が離職率改善に効果を上げた好例と言えるでしょう。

以上のような取り組みを総合的に進めることで、宿泊業界でも少しずつ定着率改善の成果が出始めています。次章では、こうした対策の一環として注目される新しいアプローチ「CoCoRo」による定着支援策について紹介します。

従業員定着と評価の可視化に向けた新サービス「CoCoRo」の活用

人材の定着率向上には、従業員一人ひとりが仕事のやりがいを感じ、組織に貢献している実感を持てることが重要です。そうした“エンゲージメント”を高める施策の一つとして、ここでは宿泊業界向けの新サービス「CoCoRo(ココロ)」を紹介します。

CoCoRoとは何か?

CoCoRoは、お客様がインターネットを通じて、サービス提供者に対して感謝のメッセージとオンライン心付けを贈るためのツールです。サービス提供者側は、受け取った感謝を従業員のモチベーション向上などに活用できます。2023年4月にサービスが開始され、現在は全国各地のホテル・旅館で導入が進んでいます。

従来、宿泊業の現場では「お客様から直接褒められる」「チップを頂く」といったことは稀で、スタッフは自分の接客がどれほどお客様の心に残ったのか実感しづらい面がありました。CoCoRoはその点を革新し、ゲストがスマートフォンなどから気軽にスタッフ宛ての感謝メッセージと任意のチップを送信できるようにしています。例えば「○○さんの対応が素晴らしかったです、ありがとう!」という言葉とともに心づけを受け取ることで、スタッフは自分の仕事が認められ役立っているという手応えをダイレクトに得ることができます。

CoCoRo導入のメリット

CoCoRoがもたらす効果はスタッフのやりがい向上にとどまりません。サービス提供企業の資料によれば、主なメリットは次の3点です。

スタッフエンゲージメントの向上

前述の通り、顧客からのポジティブなフィードバックと心づけはスタッフのモチベーションを大いに高めます。社内でそのメッセージを共有すれば「誰がどんな喜ばれるサービスをしたか」といったグッド事例の共有にもなり、社員同士がお互いに称え合う文化づくりにもつながります。結果として従業員の定着率向上や企業イメージ向上、さらにはサービス品質向上による業績貢献も期待できます。

お客様満足度の向上

海外からの観光客など、言葉の壁で直接コミュニケーションが難しいゲストでも、CoCoRoを通じて感謝の気持ちをスタッフに伝えることができます。メッセージは自動翻訳されリアルタイムに近い形で届くため、国籍を問わず心が通う体験を演出できます。ゲストにとっても「ありがとう」を形にできることで満足度が高まり、リピート率や客単価アップ(LTV=顧客生涯価値の向上)につながるとされています。

サービス向上と評価の“見える化”

ホテルのホスピタリティはこれまで形に残りにくい“ブラックボックス”と言われてきましたが、CoCoRoで集まる顧客からのメッセージは現場サービスの貴重なデータとなります。どのような対応が喜ばれたのかを5W1Hで分析することで、自社サービス改善のヒントを得られます。また、それらの情報はスタッフ評価にも客観的指標として活用できます。お客様から高評価を得たスタッフを称賛・報酬する仕組みに組み込めば、従業員にとっても納得感のある評価体系を構築することができます。

スタッフのやる気・貢献意欲が高まればサービス品質が向上し、それがお客様の満足度向上とリピーター増加につながる。好循環の結果、宿泊施設の業績も向上し、またスタッフに還元できる――そんなエンゲージメント経営の実現をCoCoRoは後押しします。

現場への浸透と活用例

実際にCoCoRoを導入した施設では、「スタッフが積極的にお客様に喜んでもらおうと工夫するようになった」「お客様からのメッセージが社内掲示板に貼り出され士気が上がっている」といった声が聞かれます。また、集まったチップを従業員同士で分配しインセンティブにする仕組みを設けたところもあり、金銭的報酬としても従業員満足度に貢献が可能です。

このように、CoCoRoは従来なかなか見えづらかった「ホスピタリティの価値」を見える化して共有・称賛できる点で、ホテル業界の定着率向上策として注目されています。人材育成や評価に悩む支配人の方にとっても、組織の課題を解決する新しいツールになり得るでしょう。

まとめ:スタッフ定着率向上の未来と次の一手

ホテル・旅館業界の離職率の高さについて、その現状と原因、そして対策までを総合的に見てきました。長時間労働や休日不足、低賃金といった課題に真摯に向き合い、労働環境を改善していくことは、もはや業界全体の急務と言えます。幸いにも近年は働き方改革やデジタル化の追い風を受け、各社が創意工夫を凝らして従業員が働きやすい職場づくりに乗り出しています。従業員の定着率向上はサービス品質向上にも直結し、ひいては宿泊業界全体の発展にもつながるでしょう。

もし皆さんの職場でも「離職率の高さ」に悩んでいるようでしたら、ぜひ本記事で紹介した施策の中からできることに着手してみてください。小さな改善の積み重ねが職場を大きく変える第一歩です。また、従業員エンゲージメントを高める「CoCoRo」のようなサービス導入も検討してみてはいかがでしょうか。スタッフのやりがいと会社への愛着を育むことで、きっと離職率改善に大きな効果を発揮するはずです。

人材こそがホテルの価値を支える財産です。働く人が安心して長く活躍できる環境を整え、「この会社で働いてよかった」と心から思ってもらえる職場を一緒に実現していきましょう。もし具体的な施策についてさらに情報が必要でしたら、ぜひお気軽にCoCoRoの資料ダウンロードやご相談をご利用ください。私たちも皆様の職場の課題解決を全力でサポートいたします。最後までお読みいただき、ありがとうございました。