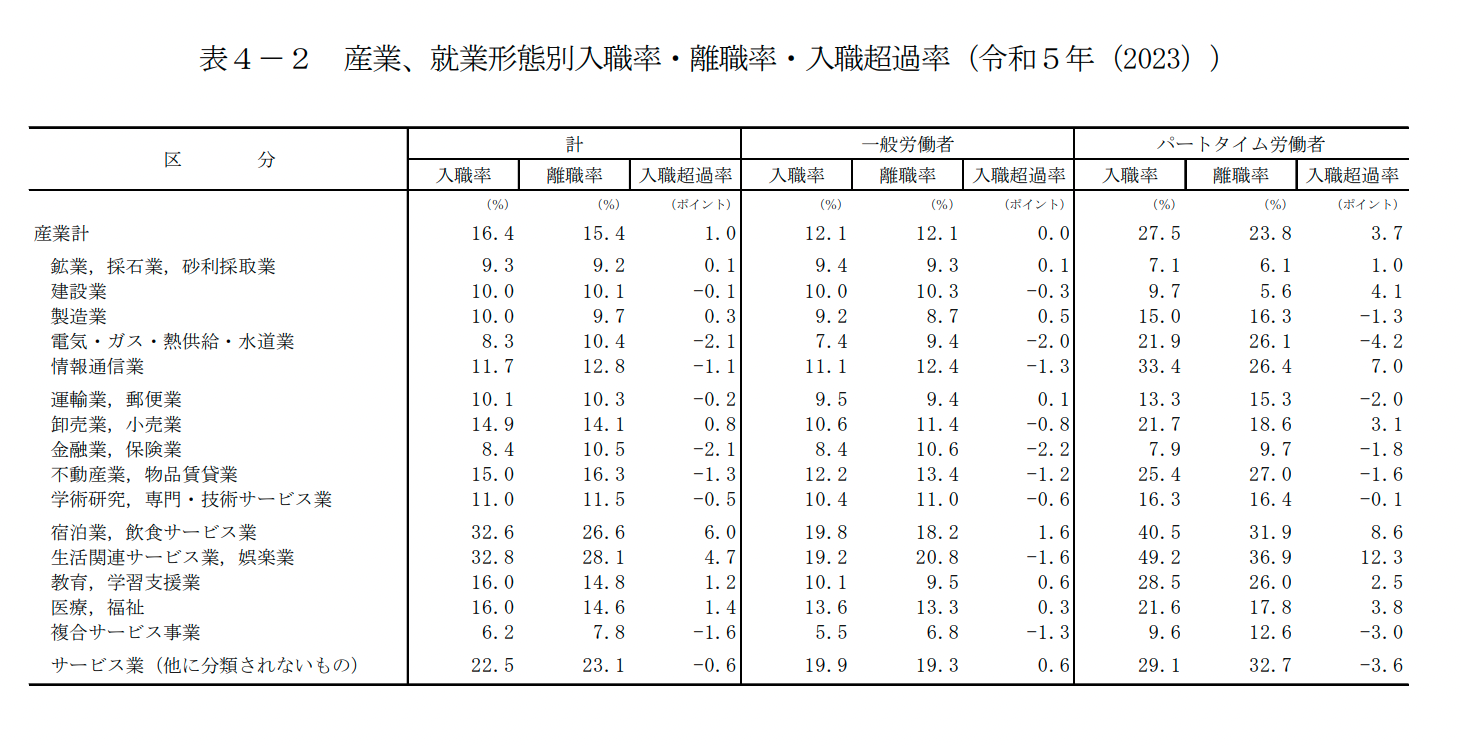

なぜホテル業界は「やばい」「やめとけ」と言われるのでしょうか?ホテル・宿泊業界は若手スタッフの離職率が高いことで知られています。厚生労働省の雇用動向調査(令和5年)によると、ホテルを含む「宿泊業・飲食サービス業」の離職者数は142.27万人で産業別で最も多く、離職率も26.6%と全産業平均の15.4%を大幅に上回っています。なぜこれほどまでに人が辞めてしまうのか――その背景には、ホテル業界特有の働きづらさがあります。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/24-2/dl/kekka_gaiyo-02.pdf,(参照:2025年7月8日).

本記事では、ホテル業界の労働環境が抱える5つの問題をデータに基づき解説します。長時間労働や不規則シフト、低賃金や評価制度の不透明さ、人間関係や属人的なマネジメント、そして休暇取得の困難といった課題が離職の原因にも直結しています。各問題の現状を踏まえ、ホテル・宿泊業界の担当者の皆様の現場でできる改善のヒントも提案します。働きづらさの原因を正しく把握し、改善のチャンスに変えていきましょう。

スタッフのやりがい向上や離職防止に課題を感じていませんか?

導入費用無料のデジタルチップサービス「CoCoRo」で従業員エンゲージメント低下を解決!

⇒CoCoRoの概要資料を見る

ホテル業界の労働環境が抱える5つの問題

① 長時間労働と拘束時間の長さ

24時間365日稼働するホテル業界では、スタッフの勤務時間が長くなりがちです。厚生労働省の分析によれば、宿泊業は一般労働者の労働時間が他産業に比べて高水準にあり、常態的な長時間労働の傾向が強いと指摘されています。実際、運輸業などと並んで宿泊業は所定外労働(残業)も長い傾向があり、月間総労働時間が全産業平均を上回る水準で推移しています。

参考:厚生労働省「労働時間・賃金等の動向」

長時間労働が生じる一因は、慢性的な人手不足です。コロナ前の2017年時点で宿泊業の有効求人倍率は6.15倍にも達し、全産業平均1.38倍を大きく超えていました。慢性的な人員不足の中、一人あたりの業務量が増加し残業や休日出勤が常態化する悪循環に陥りやすいのです。現場の人手が足りないため勤務交代要員が確保できず、結果として拘束時間が延びるケースも少なくありません。

参考:「観光を取り巻く現状及び課題等について」

長時間の勤務は従業員の心身に負担をかけ、ワークライフバランスを崩す原因となります。厚生労働省も「働き方改革」の中で時間外労働の上限規制を設けていますが、宿泊業界ではシフトの都合上どうしても長時間になりやすい実態があります。過労による健康被害を防ぎ、優秀な人材の定着を図るためにも、長時間労働の是正は避けて通れない課題です。

② 不規則なシフトと生活リズムの崩壊

ホテル業界では早朝・深夜勤務や夜勤、長い中抜けシフトなど、不規則な勤務形態が一般的です。例えば、朝食対応のため早朝から勤務し、午後に一旦休憩(中抜け)を挟んで夕方から再び勤務する中抜け勤務は旅館業では昔から慣習的に行われてきました。また、ナイトフロント業務では深夜帯の泊まり勤務も発生します。こうした不規則なシフトは生活のリズムを乱しやすく、心身の負担となります。

観光需要は時間帯や季節による繁閑の差が大きく、週末や休暇シーズンに業務が集中しがちです。加えて、日本だけでなく海外の大型連休シーズンにも観光客が増えるため、一年を通して繁忙期が続く傾向にあります。その結果、平日・週末や昼夜を問わずシフト調整が難しく、連休の取得も困難になりがちです。

不規則勤務は従業員の睡眠不足や健康リスクを高めるだけでなく、家庭生活との両立も難しくします。土日休みが取りづらいため友人や家族との時間を持てずプライベートを犠牲にしてしまうケースも多いでしょう。厚生労働省の調査でも「勤務制度や休日が少ない」という点が若者の企業選択において敬遠される要因の一つと指摘されています。業界全体でシフト運用の見直しや働き方の柔軟化を進めない限り、若手から「働きづらい」と感じられてしまう状況は改善されません。

参考:国土交通省「令和6年度「宿泊業の人材確保・育成の状況に関する実態調査事業」報告書

③ 低賃金と昇給の見込みの不透明さ

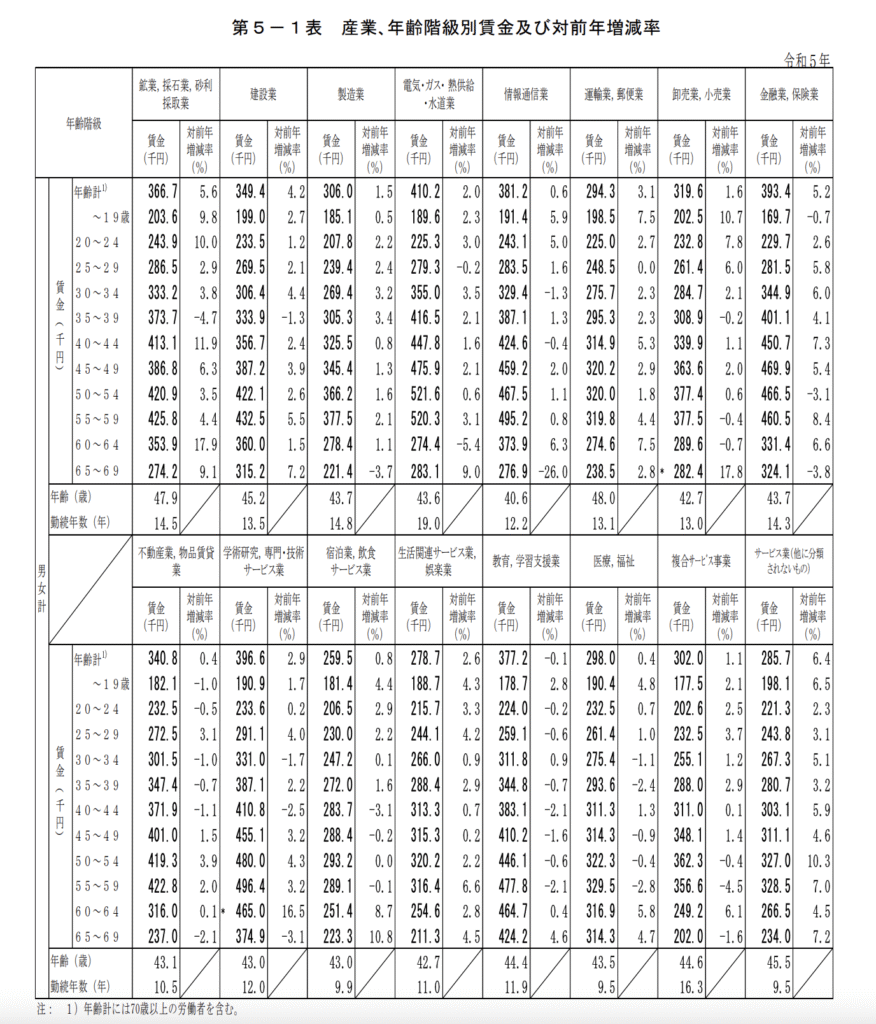

宿泊業界は賃金水準の低さも大きな課題です。厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(令和5年)によれば、産業別の平均月給を見ると「宿泊業・飲食サービス業」は約26万円で全産業中最も低く、他業種(例えば電気・ガス業は41万円)との差が顕著です。また、宿泊業ではボーナスや手当を含めても総収入が他業界より少ない傾向があり、長時間働いても給与面で報われにくい現状があります。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2023/dl/13.pdf,(参照:2025年7月8日).

加えて、昇給やキャリアアップの見通しが立ちにくい点も「働きづらさ」に拍車をかけています。中小規模の宿泊施設が多い業界では、明確な人事評価制度や昇進の梯子(キャリアパス)が整備されていないことがあります。若手社員から見ると、将来の姿がイメージしづらいのです。実際、学生の視点では「現場で働くイメージが強く、キャリアパスが現場で閉じているように見える」とされ、汎用的なスキルを身につけたい最近の若者のニーズに合っていないとの指摘があります。

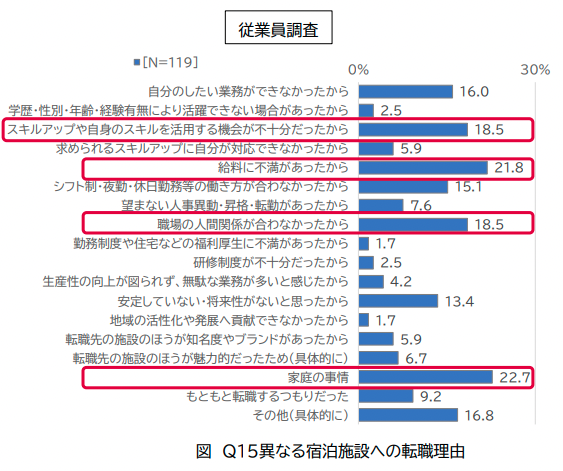

給与水準が低く昇給も不透明となれば、生活の安定や将来への不安から優秀な人材ほど他業界へ流出してしまいます。厚生労働省の調査でも「給料の低さ」は離職理由の上位に挙げられており、待遇改善が急務であることがわかります。人材を引き留めるには、業界全体で適正な給与水準への引き上げや評価制度の透明化を進め、努力が昇給・昇進につながる仕組みを構築する必要があります。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001891438.pdf,(参照:2025年7月22日).

参考:国土交通省「令和6年度「宿泊業の人材確保・育成の状況に関する実態調査事業」報告書

④ 職場の人間関係と属人的なマネジメント

ホテルの現場はチームワークが重要ですが、人手不足や業務の忙しさから職場の人間関係に摩擦が生じることも少なくありません。スタッフ同士のコミュニケーション不足や現場管理者のマネジメント力不足により、パワハラやえこひいきといった問題が起こるケースも報告されています。実際、宿泊業を離職した人の自由回答には「パワハラとえこひいきがあったから辞めた」という声もあり、健全で公正な職場風土づくりが課題となっています。

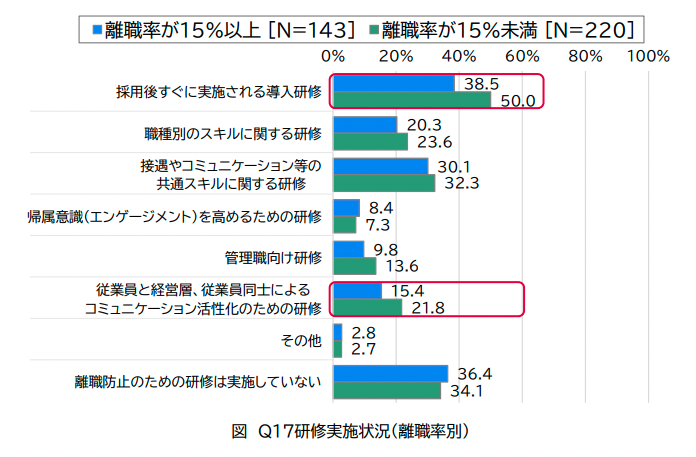

また、業務やノウハウが特定の個人に依存しがち(属人化)である点も見逃せません。新人教育や業務引き継ぎの仕組みが不十分な職場では、ベテラン社員のOJT(現場指導)に頼り切りになりがちです。厚生労働省の調査によると、離職率が高い施設ほど研修を実施していない割合が高いことが示唆されており、体系だった研修制度の欠如が人材定着の妨げになっている可能性があります。現場が忙しすぎて新人育成の時間を確保できず、十分な教育を受けられないまま現場に放り出されてしまうと、新人は不安とストレスから早期離職しやすくなります。

属人的なマネジメントは、公平な評価やスキル継承の面でも問題を引き起こします。例えば、

- 「教えるのが上手な〇〇さんに当たるかどうかで成長度合いが変わる」

- 「上司の主観によって評価が偏る」

といった事態が起こりやすくなります。組織としてマニュアル整備や研修制度の充実、風通しの良いコミュニケーション環境の構築を進めることで、人間関係の悩みや属人化の弊害を減らすことが求められています。

参考:国土交通省「令和6年度「宿泊業の人材確保・育成の状況に関する実態調査事業」報告書

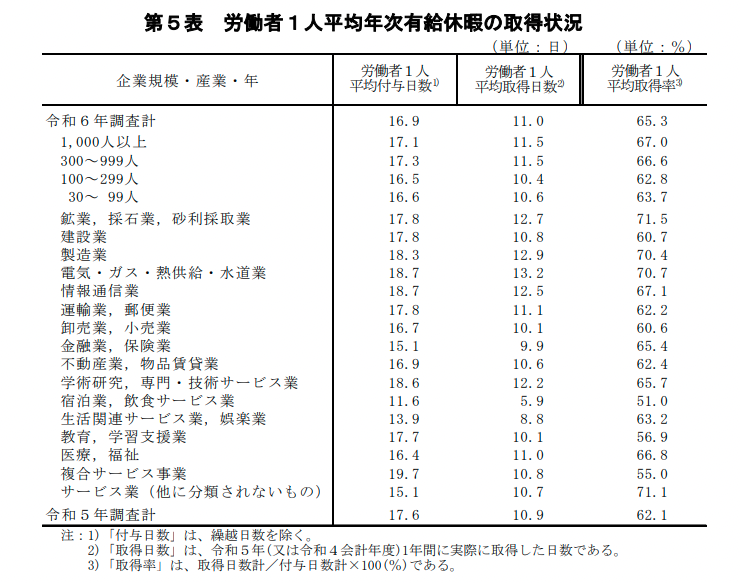

⑤ 休暇取得の困難とリフレッシュ不足

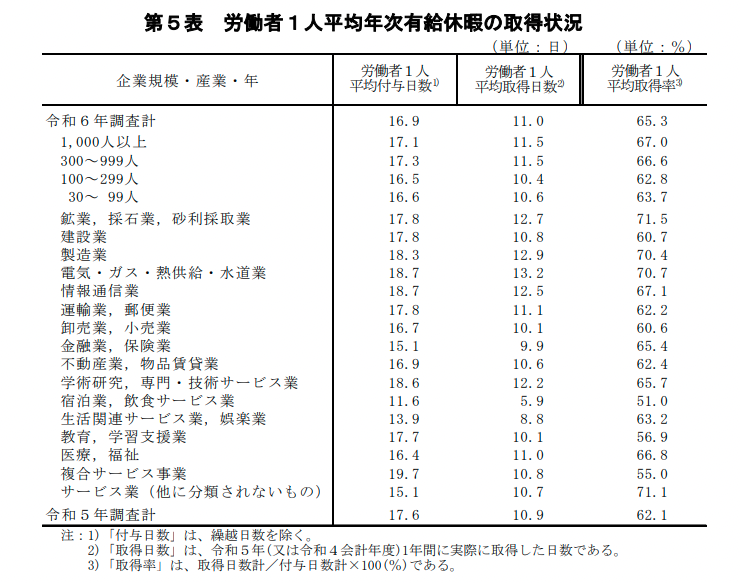

宿泊業界では有給休暇の取得率が低いことも問題視されています。2023年のデータでは、年次有給休暇の取得率は全産業平均65.3%に対し、宿泊業・飲食サービス業は51.0%と最も低い水準でした。過去を見ても取得率30~40%台と低迷が続いており、「休みたくても休めない」風土が根強いことがうかがえます。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/24/dl/gaiyou01.pdf

,(参照:2025年7月8日).

休暇を取得しづらい原因としては、前述の人手不足やシフト調整の難しさに加え、「休むと職場に迷惑がかかる」という遠慮の文化も影響しています。特に旅館・小規模宿泊施設では代替要員の確保が難しく、有給休暇を消化しきれないケースが多いのが実情です。連休を取ってリフレッシュするどころか、年間休日すら満足に消化できない従業員も少なくありません。

充分な休息が取れないと、従業員の疲労は蓄積し士気も低下します。心身のリフレッシュ不足はサービス品質の低下にもつながりかねず、悪循環となって職場全体の活力を奪ってしまいます。また、家庭やプライベートの時間が確保できないことでライフイベントとの両立が困難になり、優秀な人材が業界を去る一因ともなっています。休暇取得を推進し働きやすい職場環境を整えることは、従業員の定着とサービス向上の双方に効果がある重要な取り組みです。

労働環境を改善するには?支配人・現場のリーダーができる5つのヒント

以上の課題に対し、支配人や現場のリーダーが主導できる改善策を5つのポイントにまとめました。小さな取り組みからでも着実に実行し、働きやすい職場への一歩を踏み出しましょう。

ヒント1:業務効率化と適切な人員配置で長時間労働を是正する

まず、長時間労働を減らすために業務プロセスの見直しと効率化が欠かせません。厚生労働省の「働き方・休み方改善指針」に沿って、残業時間をモニタリングし業務のムリ・ムダを削減しましょう。具体的には、フロント業務や予約管理へのITツール導入、清掃・備品管理のオペレーション改善などで生産性を向上させ、限られた人員でも回る仕組みを作ります。経済産業省の有識者も「生産性向上で労働環境を改善し、付加価値を上げて給与に反映させることで業界の地位向上を図るべき」と提言しています。また、人手が足りない場合は繁忙期の応援スタッフや派遣の活用、近隣施設との人材シェアリングなど柔軟に人員を補完し、一人当たりの負担を減らす工夫も有効です。

ヒント2:シフト管理を工夫し働き方に柔軟性を持たせる

不規則なシフトによる負担を和らげるには、勤務計画の工夫が重要です。例えば、連勤が続いた後はできるだけ連休や連続した休養日を入れる、深夜明けの次の日は遅番シフトにするなど、勤務と休養のバランスを意識したスケジュールを組みます。また、シフトの希望申請制度を導入し、従業員が事前に希望休や希望時間帯を申告できるようにすると生活の見通しが立ちやすくなります。観光庁の人材対策でも、繁閑差の大きい業務においては変形労働時間制やシフト勤務の柔軟運用で働き手の負担軽減を図ることが推奨されています。さらに、有給休暇を取得しやすくするため、計画年休制度(年間の有給取得計画を事前策定)を活用するのも手です。経営層が率先して「休んで良い」風土を醸成し、お互い様で休みを取り合えるチーム作りを目指しましょう。

ヒント3:待遇の見直しと透明な評価制度を整備する

低賃金・昇給不透明の問題には、可能な範囲で待遇改善を進めることが必要です。業界平均より低い給与水準であれば、段階的に基本給や手当の引き上げを検討します。また、評価制度の透明化も不可欠です。従業員が納得感を持てるよう、評価基準や昇進要件を明文化し、面談等でフィードバックする仕組みを導入しましょう。小規模施設でも、接客アンケート結果や売上貢献など定量的な指標を一部取り入れて評価に反映させることで、「何を頑張れば昇給・昇格できるのか」が見えるようになります。国土交通省の調査ではキャリアパスの明確化が宿泊業の課題改善に必要とされています。従業員一人ひとりに将来像を示し、「自分も成長できる職場だ」という安心感とモチベーションを提供しましょう。もちろん、大幅な待遇改善が難しい場合でも、資格取得支援や表彰制度など非金銭的な処遇でモチベーションを高める工夫も大切です。

参考:国土交通省「令和6年度「宿泊業の人材確保・育成の状況に関する実態調査事業」報告書

ヒント4:現場コミュニケーションの活性化と属人化しない仕組み作り

人間関係のストレスを軽減し働きやすい職場にするため、日頃からのコミュニケーション活性化に努めましょう。定期的なミーティングや面談の場を設け、現場の声を経営層が汲み取ることで風通しの良い職場を目指します。また、相談しやすい雰囲気づくりやハラスメント防止の啓発も重要です。不満や悩みを溜め込まずに話し合える環境が離職防止につながります。

同時に、業務が特定の個人に集中しないよう属人化を排除する仕組みを構築します。業務マニュアルやチェックリストを整備し、誰でも一定水準の仕事ができるように標準化を図りましょう。新人教育においては体系立てた研修プログラムを作成し、計画的にOJTとOFF-JTを組み合わせてスキル習得を支援します。先述の調査にある通り、研修を実施している職場ほど離職率は低い傾向が確認されています。繁忙で手が回らない場合はeラーニングや外部セミナーも活用し、従業員の成長を組織的にバックアップしましょう。複数人で業務をローテーションして担当するジョブローテーションも有効で、特定の人に業務知識が偏らずチーム全体でフォローし合える体制が築けます。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001891438.pdf,(参照:2025年7月22日).

ヒント5:休暇取得推進と働きやすい職場風土の醸成

休みづらい空気を変えるには、経営陣から率先して休暇取得を推進するメッセージを発信することです。年間休日や有給取得率の目標を掲げ、達成度を管理職評価に組み込むなどして組織的に取り組みましょう。厚生労働省のデータでも、有給取得率が低い業種ほど人手不足が深刻である傾向が示されています。「しっかり休むことも仕事のうち」という考え方を浸透させ、従業員が安心して休める職場風土を育てることが、生産性向上と人材定着に直結します。

具体的な施策としては、有給休暇の計画的付与(年5日の時季指定義務以上の取得奨励)、リフレッシュ休暇制度やアニバーサリー休暇の導入などがあります。繁忙期と閑散期のメリハリを活かし、閑散期には思い切って連続休暇を取得させる取り組みも可能です。休みを取った社員には上司や同僚がお互いフォローし、「お互い様」で回していく意識を共有しましょう。休暇取得を推進することは従業員の心身の健康維持につながり、結果的にお客様へのサービス品質向上や職場の活性化という形で職場に返ってきます。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/24/dl/gaiyou01.pdf

,(参照:2025年7月8日).

お客様の声を「見える化」するCoCoRoとは?

上記のヒントを実行しつつ、テクノロジーの力を借りて職場環境を改善することも有効です。ここで紹介する「CoCoRo」は従業員エンゲージメント向上サービスです。CoCoRoを導入すると、お客様からの評価を見える形で蓄積・共有でき、従業員のモチベーションアップと離職防止に役立ちます。

CoCoRoの特徴は、サービス提供者(スタッフ)に対してお客様がインターネット経由で感謝のメッセージやオンライン上の心付け(チップ)を贈ることができる点です。例えば、宿泊客が「対応してくれた〇〇さんのおかげで快適に過ごせた、ありがとう!」といったメッセージをCoCoRoを通じて送信すれば、その声がスタッフ本人や職場全体で共有されます。スタッフ側は自分の仕事ぶりに対する生の感謝・評価を受け取ることで、大きなやりがいと達成感を得られます。また、お客様から送られた心付け(金銭的チップ)は従業員への報奨として還元される仕組みもあり、目に見える形で努力が報われるのです。

現場の支配人にとっても、CoCoRoは従業員の声や顧客からのフィードバックを「見える化」するツールとして有用です。普段は埋もれがちな「お客様からの称賛の言葉」や「従業員同士の助け合いエピソード」などポジティブな声が可視化されることで、職場の雰囲気が明るく前向きになります。属人的になりがちな評価も、顧客からの客観的な声が加わることでより公平で納得感のあるものになるでしょう。

支配人・マネージャーの立場から見ると、CoCoRoは「現場の声を経営に活かす」ための仕組みでもあります。サービス上に蓄積された従業員の声データ(誰がどんな感謝を受けたか、職場の課題感は何か等)を分析すれば、従業員満足度や顧客満足度向上のヒントが見えてきます。定性的になりがちな接客評価を定量的に捉える手段にもなり、エンゲージメント向上による業績改善効果も期待できます。

このように、CoCoRoは「従業員の働きがい」を直接高めるための新しいアプローチです。労働環境改善の取り組みと組み合わせて活用することで、離職率低下やサービス品質向上といった具体的な成果につなげることができるでしょう。

まとめ ― 働きづらさの先にある、変化のチャンス

ホテル業界が抱える5つの労働環境課題(長時間労働、不規則シフト、低賃金、属人的マネジメント、休暇不足)は、いずれも離職の引き金となり得る深刻な問題です。しかし裏を返せば、これらを一つひとつ改善していくことで職場を働きやすく変革する大きなチャンスが眠っているとも言えます。現場の声に耳を傾けデータから実態を把握すれば、自ずと取り組むべき優先課題が見えてくるでしょう。

本記事で提案した改善のヒントは、どれも今日から着手できる実践策です。支配人や現場リーダーの皆様が中心となって働き方を見直し、小さくても確実な改善を積み重ねてください。例えば、

- 「月末のノー残業デーを設けてみる」

- 「シフト作成時に希望休を考慮する」

- 「新人研修用のハンドブックを作る」

- 「月1回は有給を取得するよう促す」

といった一歩一歩の前進が、職場の文化を少しずつ変えていきます。改善の積み重ねにより従業員の定着率が上がり離職が減少すれば、人材流出による損失コストも削減できます。その分のリソースをさらに労働環境改善やサービス向上に投資するという好循環も生まれるでしょう。

そして、従業員のエンゲージメントを高めることが何より大切です。社員一人ひとりが「この職場で働き続けたい」「お客様のためにもっと貢献したい」と感じられるようになれば、職場の雰囲気は劇的に良くなり、生産性や顧客満足度も向上します。そのための有効な支援ツールが本記事で紹介したCoCoRoです。現場の声を見える化しポジティブな循環を生み出すことで、これまで「働きづらい」と嘆かれていた職場も「働きがいのある」魅力的な職場へと変わっていくことでしょう。

働きづらさの改善は一朝一夕にはいきませんが、現状を正しく知り、小さくても着実な行動を起こすことが何よりも重要です。ぜひ今回の内容を参考に、あなたの職場でもできるところから変革を始めてみてください。その先にはきっと、従業員がいきいきと活躍し、お客様にも選ばれる明るいホテルの未来が待っているはずです。