ホテル業界の離職率はなぜ業界平均より高いのか?厚生労働省のデータを中心にその実態を分析し、他業種との比較や要因、業界共通の課題を探ります。さらに人手不足への対策や「やりがい」「貢献実感」に着目した改善の鍵、感謝を可視化するツールの可能性についても解説します。

スタッフのやりがい向上や離職防止に課題を感じていませんか?

導入費用無料のデジタルチップサービス「CoCoRo」で従業員エンゲージメント低下を解決!

⇒CoCoRoの概要資料を見る

はじめに:ホテル業界全体の離職問題に悩むあなたへ

「スタッフが定着せずすぐ辞めてしまう…」――ホテルや旅館など宿泊業で人材マネジメントを担う支配人の方なら、一度はこの悩みに直面したことがあるのではないでしょうか。事実、ホテル業界の離職率は全産業平均と比較して際立って高く、人材育成やサービス品質への影響が懸念される水準です。せっかく時間と費用をかけ採用した人材が短期間で辞めてしまうと、現場の負担増やサービス力低下につながりかねず、早急な対策が必要です。

本記事では、厚生労働省の公開データなど信頼できる最新情報をもとに、宿泊業界の離職率の現状と業界平均とのギャップを読み解きます。その上で、他業種と比べた要因分析、業界内で特に厳しい現場の実態、そして人材不足に対する業界横断的な取り組み動向を紹介します。また、離職率改善の鍵となる「やりがい」や「貢献実感」にも着目し、最後にCoCoRoのような“感謝の可視化”ツールが現場にもたらす可能性について考えてみます。データに裏付けされた次の一歩のヒントとして、ぜひご一読ください。

宿泊業の離職率データ(厚労省「雇用動向調査」より)

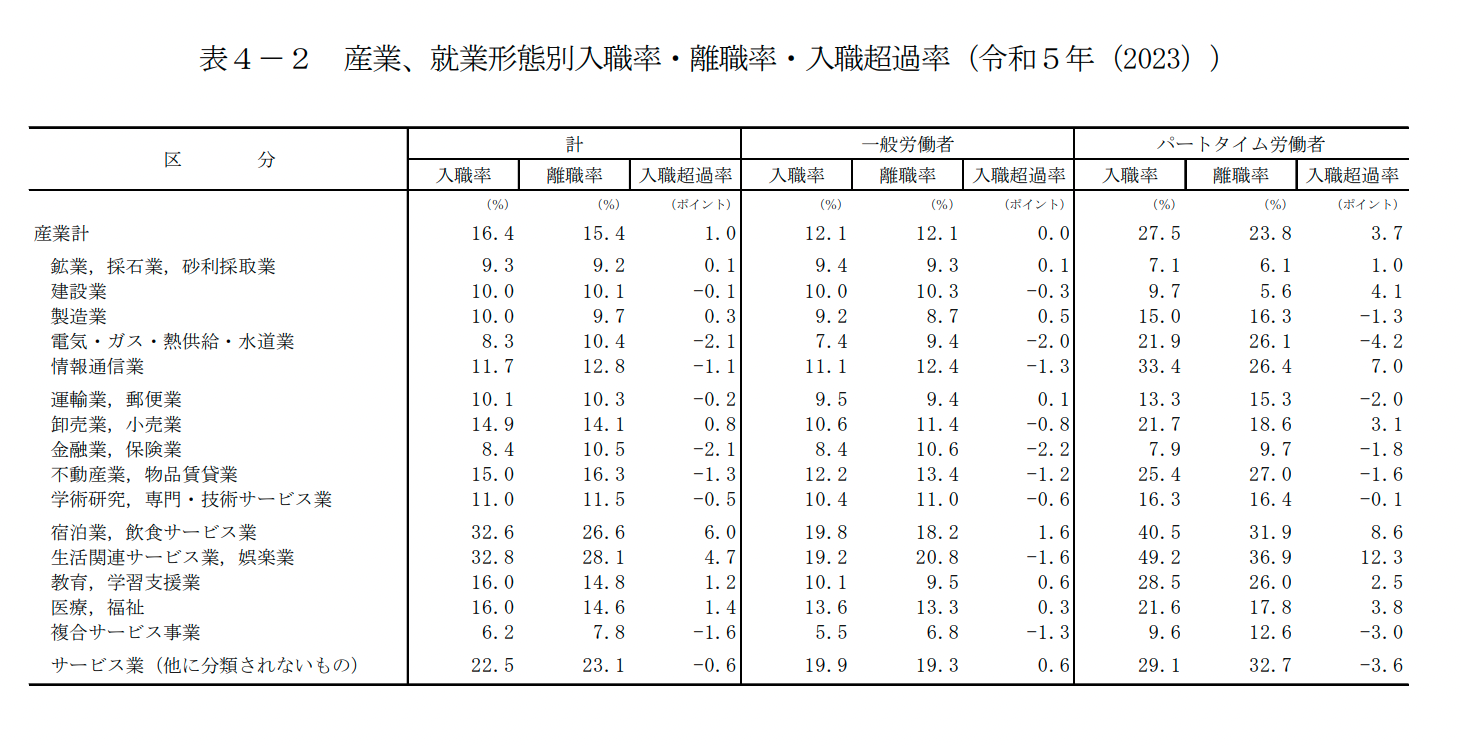

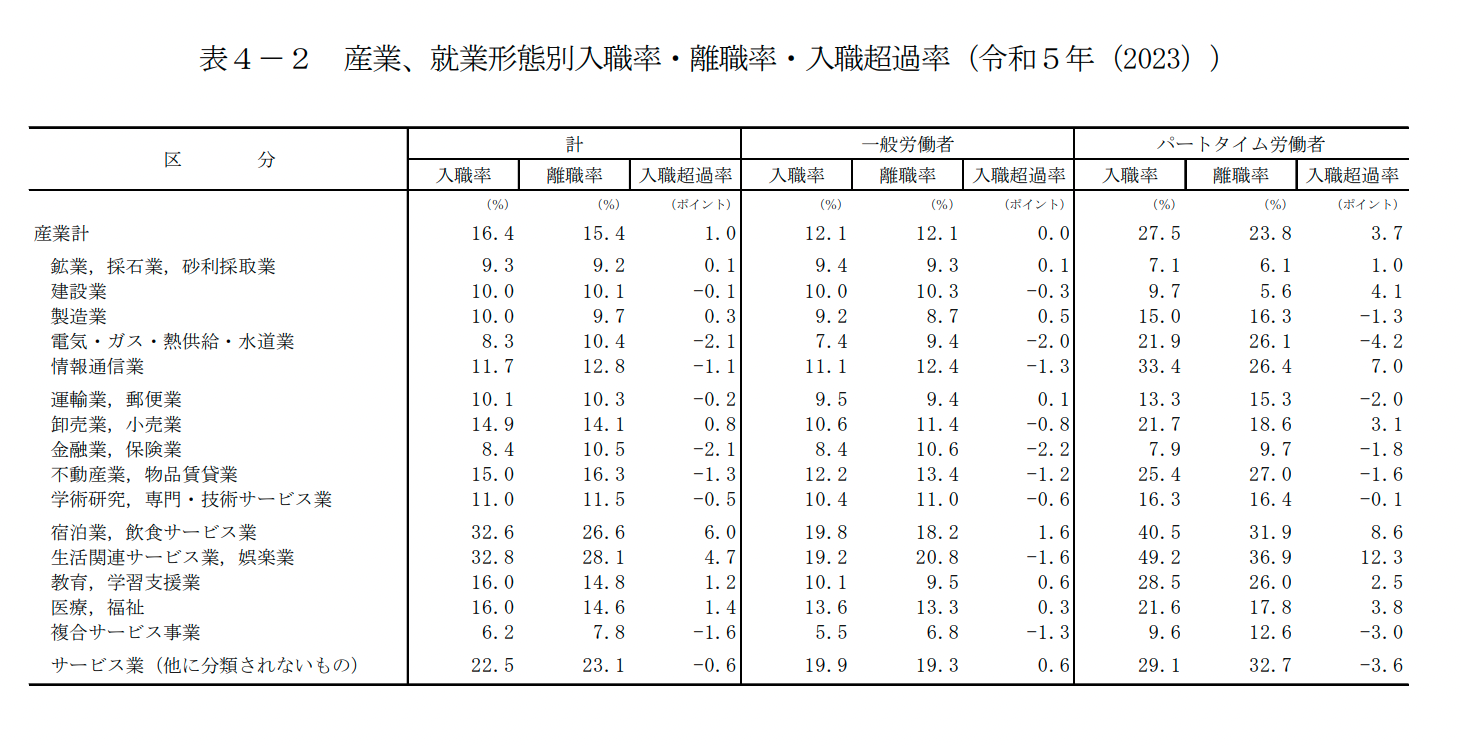

まずはホテル・宿泊業界の離職率がどの程度なのか、厚生労働省の「雇用動向調査」の数字を確認します。最新の令和5年(2023年)の結果によれば、宿泊業・飲食サービス業の年間離職率は26.6%にも上ります。これは全産業平均の15.4%と比べても明らかに高い値で、単純計算で業界平均の約1.7倍もの従業員が毎年職場を去っていることになります。

前年の令和4年(2022年)データを見ても、宿泊業・飲食サービス業の離職率は26.8%で全産業平均15.0%に対して依然突出しています。つまりホテル業界(宿泊業・飲食サービス業界)の離職率は一貫して高止まりしている状況です。厚労省データ上も宿泊業は他産業と比べて常に上位に位置し、数ある業種の中でも特に離職率が高いことで知られています。

ちなみに、同調査では離職率と同時に入職率(年間の新規採用率)も公表されています。宿泊業・飲食サービス業は入職率も32.6%と全産業平均(16.4%)を大きく上回り、入職率が離職率を上回る「入職超過」となっています。2023年はコロナ禍からの需要回復に伴い積極的な採用が進み、人手の純増が起きた年でした。しかし、それでも四分の一以上が辞めてしまう現状は依然深刻であり、業界全体として定着率向上が課題と言えます。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/24-2/dl/kekka_gaiyo-02.pdf,(参照:2025年7月8日).

他産業と比較した離職率のギャップと背景要因

ホテル・宿泊業の離職率が突出して高いことを確認しましたが、そのギャップをより実感するために他業種の離職率も見てみましょう。以下は令和4年雇用動向調査に基づく業種別の離職率の一例です。

- 宿泊業・飲食サービス業: 26.6%(全業種中で最も高い)

- 全産業平均: 15.4%

- 製造業: 9.7%

- 建設業: 10.1%

- 金融業・保険業: 10.5%

ご覧のとおり、宿泊業の26.6%という離職率は、製造業や金融業など他の主要業種と比べても倍以上の開きがあります。多くの業界では離職率は10%前後で推移しており、ホテル業界(宿泊業・飲食サービス業界)の高さが際立っている状況です。

なぜホテル業界の離職率は高いのか?主な要因

では、なぜこれほどまでにホテル業界の離職率が高くなってしまうのでしょうか。他産業と比較した際に浮かび上がる背景要因として、以下のポイントが挙げられます。

勤務体制の特殊性(24時間営業による負担)

ホテル・旅館は基本的に年中無休・24時間体制で営業する施設が多く、他業種より勤務者の負担が大きい傾向があります。深夜帯も含めたシフト勤務となるため生活リズムが不規則になりやすく、身体的にも精神的にも負担が蓄積しやすい職場環境です。例えばオフィス業務ならば日中のみの勤務で済むところ、宿泊業では深夜シフトや長時間労働が常態化しがちです。この長時間・不規則労働が離職を招く大きな一因となっています。

休暇の取りづらさ

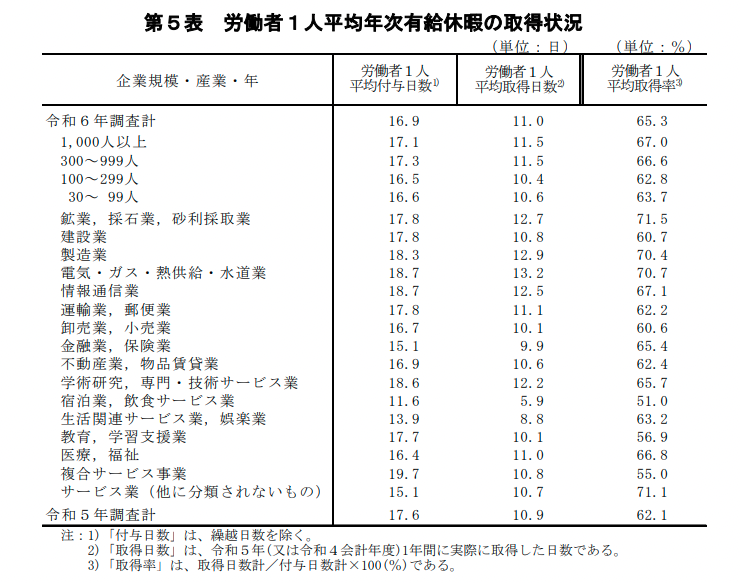

24時間営業かつ人手不足という状況から、一人当たりの休日数も他業種に比べ少なくなりがちです。厚労省「就労条件総合調査」によると、宿泊業・飲食サービス業の年次有給休暇取得率は51%で全産業平均(65.3%)を大きく下回り、業種別でワーストとなっています。慢性的な人手不足ゆえに有休も満足に消化できない職場が多く、働き詰めになりやすい点も不満につながっています。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/24/dl/gaiyou01.pdf

,(参照:2025年7月8日).

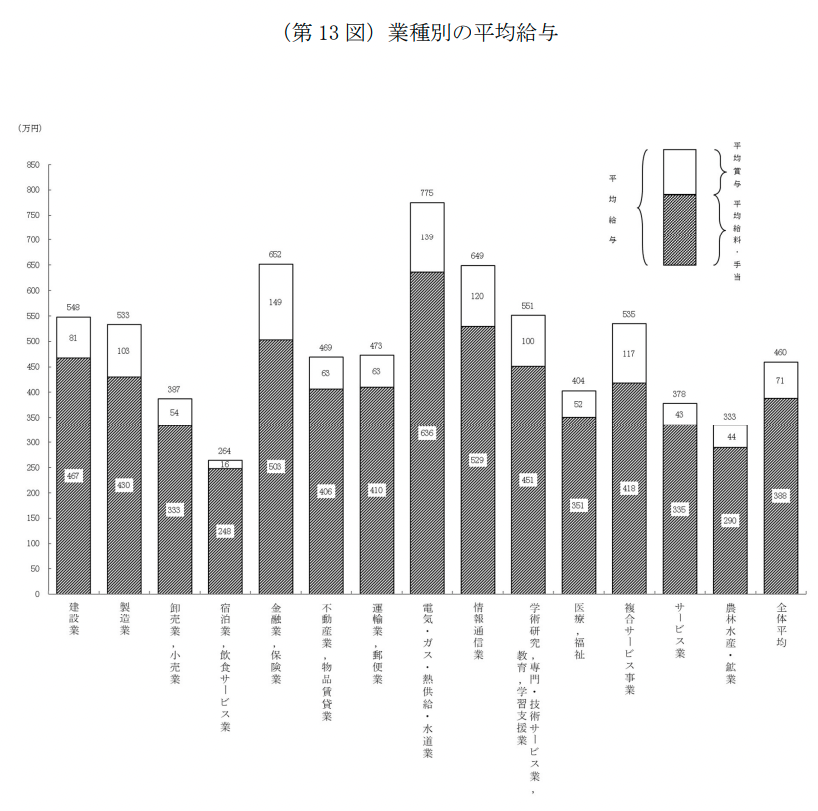

低水準の給与待遇

労働環境の厳しさに対して賃金水準が見合っていないことも問題です。国税庁の調査では宿泊業の平均給与は約264万円と、業種別で最も低い水準でした。長時間労働や休日の少なさといった負荷があるにもかかわらず給与が業界全体で低めな傾向にあり、これでは「割に合わない」と感じて離職に至るケースが増えてしまいます。

https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan2023/pdf/R05_000.pdf

,(参照:2025年7月16日).

このように、「労働時間・休日」「給与待遇」など基本的な労働条件の面で他業種より不利な点が、宿泊業の離職率の高さにつながっています。勤務がきつい割に見返りが少ないとなれば、従業員が定着しないのも無理はありません。次章では、こうした業界全体の問題の中でも、特に現場レベルで離職を生みやすい厳しい職種や勤務構造に焦点を当てます。

業界内で特に厳しい職種・シフト構造とは

同じ宿泊業界の中でも、職種や勤務形態によって離職リスクには濃淡があります。現場の声を拾っていくと、「このポジションは特に辞めやすい」といった傾向が見えてきます。ここでは夜勤を含むシフト勤務の負担と、業務内容による身体・精神的ハードさという2つの観点から、業界内の厳しい現場を見てみましょう。

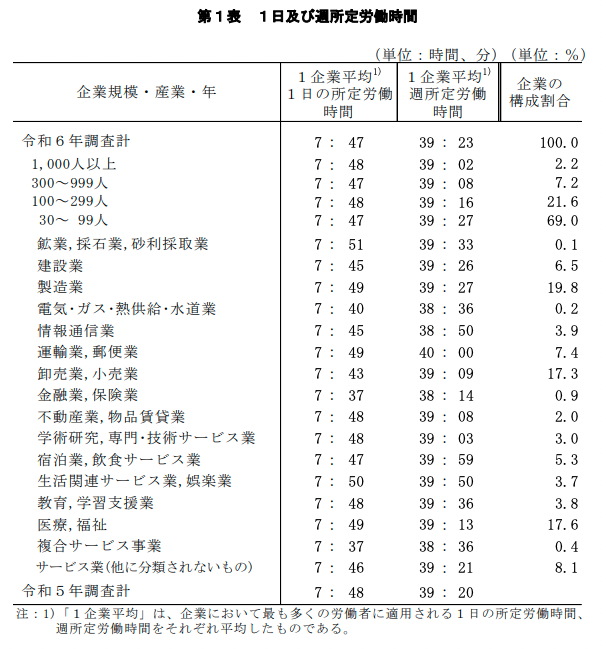

24時間営業と夜勤シフトの過重負担

フロントスタッフなど宿直を伴う職種では、夜勤シフトの負荷が大きな課題です。深夜帯の勤務は生活リズムを崩し健康面のリスクも高めます。加えて、宿泊業では早朝から深夜までカバーするために長時間労働や連続勤務が発生しやすく、ワークライフバランスが保ちにくい状況です。実際、厚労省調査でも宿泊業の常用労働者一人あたり週所定労働時間は39時間59分と全産業で最長とのデータがあり、人手不足により現場スタッフにしわ寄せがいっている実態がうかがえます。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/24/dl/gaiyou01.pdf

,(参照:2025年7月16日).

夜勤が続けば十分な休息が取れず疲労が蓄積するため、夜勤明けにそのまま退職届を出すといったケースも耳にします。また、小規模宿泊施設では夜勤者が一人体制となり、緊急時対応の重圧を一人で背負うこともあります。こうした不規則かつ過重なシフト勤務は、特に若手社員や家庭持ちの社員に敬遠され、離職の誘因となっています。

肉体労働とクレーム対応…現場にのしかかる負荷

もう一つは業務内容による負荷です。例えば客室清掃(ハウスキーピング)は重いリネン類の交換や立ち仕事の連続など体力勝負の面があり、高齢のパートスタッフなどには大きな負担です。接客フロントは常に笑顔での応対を求められる上、宿泊客からのクレーム処理や問合せ対応に追われ、精神的ストレスが溜まりやすい職種と言えます。

国土交通省観光庁の調査報告(2025年)でも、宿泊業から離職した人にその理由を尋ねたところ、以下のような回答が上位を占めました。

- 「自分のしたい業務ができなかったから」 –(配属業務が希望とミスマッチ)

- 「立ち仕事や重労働が多く体力的に厳しかったから」 –(肉体的負荷の大きさ)

- 「クレーム対応が多く精神的にストレスだったから」 –(精神的負荷の大きさ)

- 「人手不足等により、1人当たりの業務量が多すぎたから」 –(慢性的な人手不足による過重労働)

つまり、肉体面・精神面・業務量の過多といった要因が離職理由として多く挙げられています。これは裏を返せば、宿泊業の現場が抱える構造的な厳しさを物語っています。フロント業務一つ取っても、接客から予約管理、電話応対までマルチタスクを強いられる上、常に人手不足で一人ひとりの負担が大きいのが現状です。こうした状況では「自分ばかり大変な思いをしている」と感じやすく、特に真面目なスタッフほど心身ともに疲弊して辞めてしまうケースが後を絶ちません。

要するに、宿泊業界では特定の職種や勤務形態に離職を加速させる要因が内在しているのです。では、この高い離職率は近年どのような推移をたどり、どんな構造的課題が背景にあるのでしょうか。次の章で、離職率の推移と業界固有の問題点を整理します。

参考:国土交通省観光庁「令和6年度「宿泊業の人材確保・育成の状況に関する実態調査事業」」

離職率の推移と構造的課題の整理

コロナ前から現在までの離職率推移

ホテル業界の離職率はコロナ禍前から高水準でした。例えば2019年(令和元年)の宿泊業・飲食サービス業の離職率は26.9%で、すでに全産業平均(15.6%※当時)を大きく上回っていました。この年はインバウンド需要も追い風となり入職率も29.3%と高かったものの、離職率も25%超えで慢性的な人材の出入りが多い状態でした。

参考:厚生労働省「2019年(令和元年)雇用動向調査結果 付属統計表」

しかし2020年に入ると、新型コロナウイルスの影響で観光・宿泊需要が急減します。感染拡大防止の移動規制により客室稼働率が大幅に低下し、従業員の雇用不安が高まった結果、離職者が急増しました。厚労省のデータでも2020年は全産業で見ても離職率が入職率を上回る「離職超過」の年となっており、人材の流出傾向が鮮明でした。ホテル業界でも「休業や解雇で職を離れた」「将来不安から他業界へ転職した」というケースが相次ぎ、2020年後半~2021年前半にかけて多くのスタッフが業界を去ったのです。

その後、2022年以降は観光需要が徐々に戻り始め、業界全体として再び入職超過の傾向に転じました。実際2023年には、日本人・外国人の延べ宿泊者数がコロナ前水準まで回復し、各ホテルで採用意欲が高まりました。その結果、先述のように2023年は宿泊業で入職率が離職率を上回り人手は純増に転じています。とはいえ一度業界を離れた人がすぐ戻ってくるわけでもなく、コロナ禍で露呈した観光業の不安定さから「業界復帰をためらう」人も少なくありません。現に2023年になっても「客室は空いているのに清掃スタッフ不足で販売停止せざるを得ない」といった人手不足の悲鳴も各所で聞かれます。

このように、離職率自体はコロナ前から高い水準にあり、コロナ禍で一時悪化した後、需要回復と共に人手も戻りつつあるものの根本的な定着率向上には至っていないのが現状です。

宿泊業に潜む構造的な課題

離職率が高止まりする背景には、これまで述べてきた勤務環境の厳しさに加え、業界特有の構造的課題も存在します。

非正規・パート労働者比率の高さ

宿泊業では客室清掃や料飲サービスなどにパートタイマーや契約社員を多く活用しています。一般にパート労働者の離職率は正社員より高い傾向があり、実際2023年の調査でも宿泊業・飲食サービス業のパート離職率は31.9%と、正社員の18.2%を大きく上回っています。人員構成上どうしても離職しやすい層の比重が高いため、業界全体の離職率も押し上げられてしまうのです。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/24-2/dl/kekka_gaiyo-02.pdf,(参照:2025年7月8日).

人材育成・キャリアパスの未整備

従業員の定着には、長期的な成長ビジョンを描けることも重要です。しかし宿泊業界では評価制度や昇進モデルが不透明な企業も多く、新人が「このまま働き続けても将来が見えない」と感じて早期離職するケースがみられます。実際、厚労省の調査では宿泊業の平均勤続年数は2020年時点で約10年と他業種より短く、特に入社後数年で辞める人が多い傾向があります。これは裏を返せば、若手が定着しスキルを磨いていける仕組みづくりが業界全体で遅れていることを示唆しています。

需要の季節変動と経営体力の弱さ

観光業には繁忙期・閑散期の波があり、閑散期には人員を抱えきれず雇用調整する例もあります。また、中小規模の旅館・ホテルが多くを占めるため、人件費を増やして待遇改善を図りたくても体力的に難しい企業も少なくありません。その結果、慢性的な人手不足と労働負荷増大のスパイラルに陥りやすい構造があります。

こうした構造的課題に向き合い、近年では業界全体で働き方改革やテクノロジー導入などの改善策が模索されています。次章では、人材不足への対策としてホテル業界で広がりつつある取り組み事例を紹介しましょう。

人材不足への業界横断的な対策傾向(制度改革・DX推進など)

深刻な人手不足と高い離職率に対応すべく、ホテル・宿泊業界では近年業界横断的に様々な対策が打ち出されています。その傾向を大きく分けると、労働環境・待遇の改善とデジタル技術(DX)の活用の二本柱が目立ちます。それぞれ詳しく見てみましょう。

労働環境・待遇の改善

最も基本的な対策は、働きやすい職場環境を整備することです。具体的には、「一般企業並みの1日8時間勤務・週休2日制の確立」「有給休暇を取りやすい仕組みづくり」といった取り組みが重要だと指摘されています。従業員がしっかり休息・リフレッシュできる時間を確保できれば、心身の負担軽減につながり離職率の低下が期待できます。実際に一部のホテルでは連休取得制度を導入したり、繁忙期後にまとめて休暇を取らせる工夫を行うなど、休みやすい職場づくりに動き出しています。

また、給与水準の見直しも重要な施策です。指摘のとおり、勤務が大変でもそれに見合う報酬が得られれば従業員の納得感は高まります。近年ではインバウンド回復による業績改善を背景に、宿泊大手がベースアップや賞与増額に踏み切る動きも報じられています。待遇面のテコ入れは即効性のある離職防止策となり得るでしょう。

さらに、人材の多様化も人手不足解消策の一つです。日本人労働力が減少する中、ホテル業界では外国人スタッフの採用を積極化する流れがあります。実際、日本で働く外国人労働者は2021年時点で約172.7万人と過去最高を更新し増加傾向にあります。言語や文化面のサポート体制を整え、海外からの人材を戦力化することで、慢性的な人手不足を補おうという試みです。多言語対応が求められるホテル現場にとっても、外国人スタッフの活用は大きな助けとなっています。

業務の効率化・DX推進による省力化

もう一つの柱がデジタルトランスフォーメーション(DX)による業務効率化です。宿泊業は他業種に比べIT化が遅れていると言われてきましたが、人手不足の深刻化を背景に急速にDXが進みつつあります。

代表的な例が、フロント業務の無人化・省力化です。最近ではチェックイン/チェックアウトをセルフ対応できるキオスク端末を導入するホテルも増えており、フロント要員を大幅に減らすことに成功しています。また、館内案内やルームサービス注文を客室設置のタブレット端末で完結させたり、問い合わせ対応にAIチャットボットを活用したりといった取り組みも広がっています。これにより従業員の雑務負担が軽減し、残業削減やサービス品質均一化にもつながっています。

清掃や運搬のロボット活用も注目されています。客室清掃用の自走式ロボットや、館内で備品を運ぶ配達ロボットを導入するホテルも登場し、清掃スタッフの肉体的負荷を和らげています。さらに、予約管理や在庫管理のRPA(自動化)導入でバックヤード業務を効率化している例もあります。これらテクノロジーの活用は、人手不足でもサービスを維持するための不可欠な施策となっています。

DX推進の成果として期待できるのは、業務過多の解消と人件費削減による待遇改善の余地拡大です。省力化で浮いたリソースを接客の質向上や従業員教育に振り向けたり、コスト削減分を給与アップに充てたりすることで、結果的に従業員満足度・定着率の向上につなげる狙いがあります。

このように、ホテル業界全体で「働き方改革+DX」による人材定着策が講じられ始めています。ただ、物的な施策以上に重要なのが働く本人のモチベーション維持です。次の章では、離職防止の観点から改めてクローズアップされている「やりがい」と「貢献実感」というキーワードについて掘り下げます。

離職改善の鍵となる「やりがい」と「貢献実感」

待遇改善や労働時間是正などハード面の対策と並行して、近年注目されているのが従業員の内面的な満足度—すなわち仕事の「やりがい」や「貢献実感」です。実は、この心理的な充実感こそが離職率に大きく関係していることが各種調査で示されています。

内閣官房の分析によれば、離職意向が高い社員の最大の特徴は「仕事にやりがいを感じていない」ことでした(離職意向を持つ職員の約8割がやりがいを感じていないとの結果)。逆に言えば、やりがいを感じている社員は離職しにくい傾向があります。また興味深いのは、やりがいを感じる要因として収入や周囲からの評価よりも、「社会への貢献実感」や「成長実感」、「自分の強みが発揮できていること」が強く関連するという点です。単に給料が高いとか楽だというだけではなく、「この仕事は人や社会の役に立っている」「自分も成長できている」という実感が持てるかどうかが重要だということです。

参考:内閣官房内閣人事局「令和3年度働き方改革職員アンケート結果について(概要)」

ホテル業は本来、人々に安らぎや喜びの場を提供するサービス業であり、うまくハマれば大きなやりがいを得られる仕事です。実際、「お客様の『ありがとう』が何より励みになる」というスタッフの声を耳にすることがあります。ゲストの笑顔や感謝の言葉から、自分の仕事の意味を見出せる点は、ホテルマンという職業の大きな魅力でしょう。したがって、経営側としては従業員がそうしたやりがいや貢献実感を得られる機会を増やす工夫が大切になります。

例えば、お客様から直接従業員宛てに「ありがとう」のメッセージを届けられる仕組みなどは有効です。そのような仕組みを導入した結果、、従業員の働きがいとサービスの質が向上したとの報告もあります。お客様からの感謝がダイレクトにフィードバックされるのはサービス業に従事する者にとって何にも代えがたい喜びであり、「この仕事をやっていて良かった」という誇りにつながります。

以上のように、データに裏付けられた「やりがい醸成」の重要性は見逃せません。離職率改善のソフト面の鍵として、従業員が自分の仕事の価値を実感できる職場づくりを進めることが求められます。では具体的に、どのようにして感謝や貢献を「見える化」し現場に浸透させていくか——その一例として、次章ではCoCoRoのようなツール活用の可能性をご紹介します。

CoCoRoが実現する“感謝の可視化”とチップ文化の融合

従業員のエンゲージメントを高め、離職防止につなげる取り組みとして、近年注目されているのが「感謝の可視化」と「お客様からの直接フィードバック」を可能にするツールです。そのような機能を提供するツールのひとつが感謝の気持ちを届けるデジタルチップシステム「CoCoRo(ココロ)」です。

CoCoRoは、スタッフの接客等のサービスに対してお客様が任意でメッセージと“心付け(チップ)”を贈ることができる仕組みです。スタッフは、お客様からの「ありがとう」「感動した」という具体的なメッセージと金銭的な評価を、スマートフォン等を通じて直接受け取ることができ、やりがいと誇りを実感できる仕組みとなっています。

CoCoRoは“お客様からの感謝”を、可視化・データ化して届ける点に特長があります。また、単なるメッセージにとどまらず、金銭的インセンティブ(チップ)も一緒に受け取れる点で、スタッフのモチベーションに直結しやすい構造になっています。さらに集まったデータは施設側で集計・管理されるため、スタッフの社内表彰や評価制度への反映、成功事例の共有などにも活用可能です。

またCoCoRoは、接客スタッフに限らず、調理・清掃・送迎など顧客と直接接する機会が少ない裏方スタッフも対象にできます。お客様が「お部屋がとてもきれいでした」「お料理が美味しかったです」といった感謝をメッセージで残すことで、こうしたスタッフの仕事も評価され、自分の貢献が誰かの笑顔につながっている実感を得ることができます。

このようにCoCoRoは、「ありがとう」が飛び交い、スタッフ一人ひとりの価値が“見える化”される職場づくりを支援する仕組みです。

導入施設では、「スタッフの笑顔が増えた」「チームの連携が良くなった」といった声があがっており、従業員定着やサービス品質の向上にもつながっていると報告されています。まさに“おもてなし”の価値を見える化し、定着率改善と顧客満足度の向上を両立する施策として、今後の宿泊業界における注目施策と言えるでしょう。

まとめ:データから見えた課題と次の一歩

厚生労働省をはじめとした各省庁のデータをひも解くことで、ホテル業界の離職率が他業種平均を大きく上回る水準で推移している現実と、その背後にある要因が浮き彫りになりました。長時間・不規則な勤務形態、休暇の取りづらさ、低めの賃金水準といった労働条件のハンデが重なり、さらに24時間営業の現場ならではの身体的・精神的負担が従業員を疲弊させやすい構造が見えてきました。こうした課題は一朝一夕に解決するものではありませんが、近年は業界全体で働き方改革やDX推進に乗り出し、待遇改善と省力化の双方から離職防止に取り組む動きが加速しています。

しかし最終的に、人が「この職場でもうひと踏ん張りしよう」と思えるかどうかは、データには表れない職場の雰囲気や満足感も大きく影響します。今回取り上げた「やりがい」や「感謝の可視化」は、まさにそうしたソフト面のケアの重要性を示唆するキーワードでした。従業員が自分の仕事に価値を見出し、周囲から認められていると感じられれば、多少大変なことがあっても乗り越えようという意欲につながります。そのための環境づくりとして、CoCoRoのようなツール活用も含め様々な工夫が考えられます。

ホテル業界の離職率と業界平均のギャップという視点から課題を見てきましたが、データから得られる示唆は明確です。「人が辞めにくい職場」を作るには、働きやすい条件整備と働きがいの両輪が不可欠だということです。まずは自社の離職率や勤務実態を客観的な数字で把握し、どの部分に課題があるか洗い出すことから始めましょう。例えば離職が多い部署には業務負荷を平準化する対策を講じる、社員アンケートで不満点や要望を集め施策に反映する、といった地道な取り組みも効果的です。

幸い、国も含め業界横断で人材定着支援の動きが強まっています。最新データで浮き彫りになった課題を直視しつつ、できることから改善を積み重ねていくことが、次の一歩となるでしょう。スタッフが長く働き続けられる環境を整えることは、結果的にサービス品質の向上と施設の持続的成長にも直結します。データに学び現場に活かすことで、離職率改善への道筋がきっと見えてくるはずです。業界全体の課題解決に向け、共に前進していきましょう。